Dialetto siciliano metafonetico sudorientale

Oggi approfondiamo un argomento che negli anni ha suscitato grande interesse: Dialetto siciliano metafonetico sudorientale. Dalle sue origini ai giorni nostri, Dialetto siciliano metafonetico sudorientale ha suscitato la curiosità di accademici, ricercatori e appassionati. In questo articolo esploreremo i vari aspetti di Dialetto siciliano metafonetico sudorientale, dal suo impatto sulla società alla sua rilevanza oggi. Unisciti a noi in questo viaggio attraverso la storia e le implicazioni di Dialetto siciliano metafonetico sudorientale, per scoprire la sua influenza in diversi ambiti e la sua importanza nel mondo contemporaneo.

| Siciliano orientale | |

|---|---|

| Parlato in | |

| Parlato in | |

| Tassonomia | |

| Filogenesi | Lingue indoeuropee Italiche Romanze Italo-occidentali Italo-dalmate Siciliano Siciliano metafonetico sudorientale |

| Codici di classificazione | |

| Linguist List | scn-sou (EN)

|

| Glottolog | sout2617 (EN)

|

| |

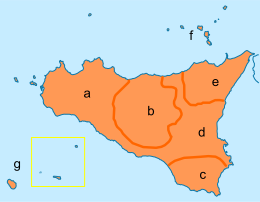

Il dialetto siciliano metafonetico sudorientale[1] è un insieme di varianti diatopiche della lingua siciliana, parlate nella provincia di Ragusa e nella parte meridionale delle province di Catania e Siracusa.

Lessico

L'insieme delle varianti diatopiche romanze che costituisce il cosiddetto gruppo metafonetico sudorientale della lingua siciliana, è composto da un continuum dialettale appartenente alla famiglia delle lingue italo-romanze che, come qualsiasi altra varietà linguistica, presenta influenze e prestiti di adstrato derivanti, oltre che dalle restanti continuità italo-romanze delle quali forma parte, anche da altre continuità linguistiche neolatine distanti da essa (come quelle gallo-romanze ed ibero-romanze) e da continuità non romanze (principalmente greco-bizantine ed arabo-medievali); data anche la posizione geografica dell'isola, centrale nel Mar Mediterraneo, e predisposta quindi al contatto con tutte le popolazioni che hanno solcato il suddetto mare nel corso dei millenni.[2]

Particolarmente importante (come lo è del resto per tutta la continuità italo-romanza meridionale estrema) è l'apporto fornito dalla lingua greca, la quale rappresenta, in assoluto, la principale influenza esterna sull'idioma locale, dato che, a differenza di qualsiasi altra influenza esteriore - che è limitata unicamente a prestiti lessicali, e quindi solamente di adstrato e null'altro - quella della lingua greca, dovuto anche alla sua millenaria presenza nell'isola, non ha solamente intaccato il lessico, ma è bensì penetrata anche nel substrato vernacolare dei parlanti siciliano, anteriormente attraverso il greco antico e, posteriormente, tramite il greco bizantino, i quali sono coesistiti per lungo tempo in diglossia con il latino.[3] A causa di quanto detto, per una parola di origine greca presente nei dialetti siciliani, non è filologicamente facile risalire a quale periodo greco i siciliani iniziarono ad usarla (se in epoca siceliota o in epoca bizantina) o, ancora, se la stessa parola non sia arrivata in Sicilia per vie diverse. Ad esempio, in epoca romana, nella Sicilia del III secolo a.C., la lingua latina aveva già preso in prestito diverse parole dalla lingua greca antica.[4] Tra gli esempi di grecismi lessicali si può citare il termine, comune nella cittadina di Comiso, attraverso il quale, quando qualcuno vuole dare dello stupido a un suo compaesano, utilizza la parola "lòllu": buffo termine proveniente probabilmente dal basso greco λωλοζ – lolos[5][6] (appunto "stupido")[7]. Sempre di origine greca sono vocaboli[5] come "ammàtila" (μάτην – maten) cioè inutilmente, invano, o anche "scàffa" (σκαφή – scafè) che vuol dire conca, fossa. Sono da ricordare anche altri vocaboli[8], ormai in disuso nel dialetto corrente ma che qualcuno tende ancora a utilizzare, come la parola "saccuòsima", dal greco σαχχόσειρα – saccoseira, per indicare la cordicella con cui il popolano di un tempo legava la sua bisaccia.

L'influenza della lingua araba è riscontrabile in alcuni termini specifici,[9] la maggior parte dei quali relazionati all'agricoltura o ad attività relative a quest'ultima. Ciò è comprensibile dovuto al fatto che, gli arabi, introdussero in Sicilia nuovi modelli agricoli, nonché un moderno sistema di irrigazione e nuove specie vegetali, divenute nel corso dei secoli endemiche dell'isola e presenti tutt'oggi.[10] Tra gli arabismi si citano tabut (che si è trasformato in "tabbùtu", ovvero la cassa da morto)[11], quela che si è trasformato in "càlia", che vuol dire ceci abbrustoliti; "fara" è l'aria infuocata (tipica estiva) che in arabo è fadha; e ancora da dijeb deriva la "ghièbbia", che è la cisterna; oppure il nome dell'oggetto, oggi non più in uso, che gli antichi popolani chiamavano "libânu", dall'arabo liban, in riferimento a quel mozzicone di "corda" che, un tempo, veniva messo al collo per penitenza in certi giorni dell'anno. "Tannùra" era invece quel "fornello rusticano", comune presso la povera gente, che gli arabi denominano tannor.[8]

Dalle lingue gallo-romanze derivano termini quali "alluciàri", con cui si intende abbagliare, che proviene da allucer; mucher, invece, ha generato "ammucciàri", cioè nascondere; mentre, "lumèra", è la lampada, e deriva da lumière. Dal francese couturier proviene il termine "custuriéri" che starebbe a identificare il sarto; o, ancora, con l'aggettivo "firrànti", che deriva dall'antico normanno ferraut, si individua una certa razza d'asini grigi molto apprezzati.[12]

E' possibile riscontrare anche un cospicuo numero di prestiti dalle lingue ibero-romanze - in particolar modo dal castigliano, e, in minor misura, dal catalano (quest'ultimo incluso più spesso tra le lingue occitano-romanze) - nei dialetti locali, sebbene essi siano limitati esclusivamente al lessico superficiale, come, ad esempio, al nome di specifici oggetti o alla definizione di taluni atteggiamenti.[13] Tuttavia, specialmente per quanto riguarda il castigliano, è errato attribuire all'influenza spagnola ogni singola somiglianza tra il siciliano e quest'idioma: essendo ambedue lingue romanze o neolatine, la maggior parte degli elementi comuni o somiglianti vanno infatti fatti risalire esclusivamente al latino volgare. Specificando quindi che, un termine con esiti analoghi a quelli del siciliano (o dei dialetti siciliani) in altre lingue romanze (como il castigliano o il catalano), non sta a significare che esso sia passato da queste ultime al siciliano o in eventuali altre lingue neolatine che dovessero presentare la stessa analogia, e viceversa.[14] Alcuni esempi di castiglianismi sono: "attrivìtu", da atrevido, che significa audace, o il termine "cagghiàri", da callar, che sta per tacere;[15] sempre da questa lingua proviene la parola "truppicàri", che deriva da trompicar, e cioè "inciampare". Non si esclude che molti vocaboli catalani e castigliani provengano a loro volta dall'arabo.[16]

Modi di dire[17]

" class="mw-editsection-visualeditor">modifica | modifica wikitesto]"Firriari la Lecca e la Mecca", si dice di chi, per gusto o per esigenze di vita, vada girovagando qua e là per il mondo: Leca era il nome di una famosa moschea di Cordova, dove si usava andare con la stessa riverenza che alla Mecca.

Altro detto tipico della zona è: "sintìrisi pigghiàtu rê turchi", il quale fa riferimento al sentirsi oppresso dagli eventi, smarrirsi per l'incombere di un pericolo o il verificarsi di avvenimenti sfavorevoli, essere agitato, ansioso, irrequieto: in Sicilia - ma non solo - turco era sinonimo di saraceno, musulmano, arabo, moro, nordafricano e un tempo questi corsari infestavano il Mar Mediterraneo con navi da corsa veloci e bene armate, pronti all'arrembaggio di qualsiasi altra imbarcazione che incrociasse la loro rotta. Le coste siciliane erano particolarmente esposte ai loro assalti repentini che seminavano morte e distruzione.

Flora e Fauna[18]

" class="mw-editsection-visualeditor">modifica | modifica wikitesto]- Alloro = "addàuru"

- Carrubo = "carrùa"

- Olivastro = "aulivàstru"

- Camomilla = "umìdda"

- Ruta = "arùta"

- Volpe = "vùrpi"

- Riccio = "rìzzu"

- Pipistrello = "taddarìta"

- Coniglio = "cunìgghiu"

- Colomba = "palùmma"

- Gazza = "caccaràzza"

- Rondine = "rinìna"

- Quaglia = "quàgghia"

- Corvo = "cuòrvu"

- Asino = "sceccu",

Note

- ^ Riconoscendo l'arbitrarietà delle definizioni, nella nomenclatura delle voci viene usato il termine "lingua" in accordo alle norme ISO 639-1, 639-2 o 639-3. Negli altri casi, viene usato il termine "dialetto".

- ^ Enciclopedia Treccani: Genesi ed evoluzione dei dialetti siciliani, su treccani.it.

- ^ Enciclopedia Treccani: La genesi del dialetto siciliano: storia e società di un'isola multilingue, su treccani.it.

- ^ Università di Vienna: il dialetto siciliano. Uso e aspetti sociolinguistici (PDF), su researchgate.net.

- ^ a b F.Stanganelli, Vicende Storiche di Comiso Antica e Moderna, Rotary Club, Vittoria 2004, pp. 6-7. (ed. orig. Stab. Tip. S. Di Mattei & C., Catania 1926).

- ^ F.Stanganelli, Vicende Storiche di Comiso Antica e Moderna, Rotary Club, Vittoria 2004, pp. 7. (ed. orig. Stab. Tip. S. Di Mattei & C., Catania 1926).

- ^ Infatti il cittadino della provincia, in generale, tende ad appellare l'abitante di Comiso "lòllu cumisàru", evidenziando lo strano uso di questa parola che si ha soltanto nella cittadina di Comiso.

- ^ a b F.Stanganelli, Vicende Storiche di Comiso Antica e Moderna, Rotary Club, Vittoria 2004, p. 7. (ed. orig. Stab. Tip. S. Di Mattei & C., Catania 1926).

- ^ Centro di studi filologici e linguistici siciliani: Arabismi medievali di Sicilia (PDF), su ia600203.us.archive.org.

- ^ Roberto Sottile: Il «Siculo Arabic» e gli arabismi medievali e moderni in Sicilia, su academia.edu.

- ^ Centro di studi filologici e linguistici siciliani, De Blasi-Montuori (PDF), in Giovani Ruffino (a cura di), Bollettino, Palermo, 2012, pp. 166-172.

- ^ Iride Valenti: Elemento galloromanzo nel siciliano_Ed. dell'Orso_2009, su academia.edu.

- ^ Università di Catania: Il dialetto siciliano. Alcune questioni teoriche, su researchgate.net.

- ^ Enciclopedia Treccani: Genesi ed evoluzione dei dialetti siciliani, calabresi e salentini, su treccani.it.

- ^ Tipico esempio la classica frase con cui si usa questo vocabolo ovvero "t'à cagghiàri a fàcci" cioè devi avere vergogna (per quello che hai fatto!), ma letteralmente è traducibile in "devi far tacere la faccia" (riferito, si pensa, ai muscoli espressivi del volto e quindi anche in relazione alla bocca e quindi allo star zitti).

- ^ Real Academia Española: La investigación de los arabismos del castellano en registros normales, folklóricos y bajos (PDF), su ifc.dpz.es.

- ^ Uomini e tradizione. Storia e memoria tra l'Ippari e il Dirillo, a cura di Paolo Monello, Regione Siciliana, Vittoria 2000, p. 159.

- ^ F.Stanganelli, Vicende Storiche di Comiso Antica e Moderna, Rotary Club, Vittoria 2004, p. 6. (ed. orig. Stab. Tip. S. Di Mattei & C., Catania 1926).