Megapnosaurus

Nel mondo di oggi, Megapnosaurus è diventato un argomento di crescente interesse per persone di ogni età e provenienza. Che sia per la sua rilevanza storica, per il suo impatto sulla società attuale o per la sua importanza per il futuro, Megapnosaurus è un argomento che non lascia nessuno indifferente. Nel corso degli anni ha acceso dibattiti, provocato cambiamenti e generato infinite ricerche e studi in diverse discipline. In questo articolo esploreremo le molteplici sfaccettature di Megapnosaurus, analizzando la sua influenza su vari aspetti della nostra vita quotidiana e della società nel suo complesso.

| Megapnosaurus | |

|---|---|

| |

| Stato di conservazione | |

Fossile | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Superordine | Dinosauria |

| Ordine | Saurischia |

| Sottordine | Theropoda |

| Famiglia | †Coelophysidae |

| Genere | †Megapnosaurus Ivie et al., 2001 |

| Nomenclatura binomiale | |

| †Megapnosaurus rhodesiensis (Raath, 1969) Ivie et al., 2001 | |

| Sinonimi | |

| |

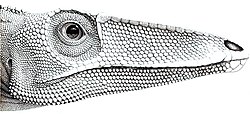

Megapnosaurus (il cui nome significa "grande lucertola morta"[1]) è un genere estinto di dinosauro teropode coelophyside vissuto nel Giurassico inferiore, circa 199-188 milioni di anni fa (Sinemuriano-Pliensbachiano), in quella che oggi è l'Africa. Il genere contiene una singola specie, la specie tipo M. rhodesiensis, un carnivoro bipede di piccole-medie dimensioni, dalla corporatura leggera e che poteva crescere fino a 2,2 metri di lunghezza per un peso di 13 kg.

In origine, il genere era chiamato Syntarsus[2], ma in seguito si scoprì che questo nome era già stato dato ad uno scarabeo.[1] Alla specie fu successivamente dato un nuovo nome di genere, Megapnosaurus, da Ivie, Ślipiński e Węgrzynowicz, nel 2001. Alcuni studi hanno classificato la specie come appartenente al genere Coelophysis[3], ma questa interpretazione è stata contestata da studi successivi e il genere Megapnosaurus è ora considerato valido.[4][5][6]

Scoperta e denominazione

I primi fossili di Megapnosaurus furono ritrovati nel 1963 da un gruppo di studenti della Northlea School nella Southcote Farm a Nyamandhlovu, Zimbabwe (all'epoca Rhodesia). Michael A. Raath, il descrittore del genere, vide i fossili per la prima volta mostrati dal personale scolastico nel 1964 e nel corso di diverse settimane cercò ulteriori esemplari scavando nella Forest Sandstone, in strati risalenti al Giurassico inferiore.[2] L'esemplare tipo, QG 1, consisteva in uno scheletro postcranico ben conservato, a cui mancavano solo il cranio e le vertebre cervicali.[7][2] In un altro blocco di arenaria, alcuni fossili di un altro esemplare erano mescolati alle ossa di un prosauropode, probabilmente Massospondylus. In seguito nel 1968, Raath e DF Lovemore scoprirono ulteriori strati di roccia giurassica a nord-est della località tipo di Southcote Farm.[7] Questi strati rocciosi erano allora conosciuti come i letti del fiume Maura, e siccome questi strati contenevano fossili di Massospondylus, si è determinato che i letti avessero la stessa età di quelli di Forest Sandstone.[7] Questa seconda località ha restituito molti scheletri parziali articolati di Massospondylus, ma i resti di Megapnosaurus ritrovati in questo sito rappresentavano solo elementi postcranici frammentari.[7] Raath avrebbe nominato Megapnosaurus nel 1969, soprannominandolo Syntarsus rhodesiensis, per via delle ossa tarsali fuse del piede.[2]

Ancora alla ricerca di scheletri completi di Megapnosaurus, Raath continuò a cercare nelle rocce giurassiche dello Zimbabwe fino a trovare quella che sarebbe diventata la località più produttiva di Megapnosaurus vicino al fiume Chitake, nel 1972.[7] La cava conteneva centinaia di ossa di almeno 26 individui che rappresentavano più fasi di crescita, rendendola una delle cave più produttive per i teropodi africani. La cava conteneva diversi crani e vertebre cervicali, elementi mancanti negli esemplari precedentemente raccolti, e alcuni esemplari conservavano persino gastralie, dimorfismi sessuali e contenuti intestinali.[7] I fossili furono descritti in dettaglio da Raath nella sua tesi del 1977, comprese le ricostruzioni scheletriche e muscoloscheletriche di Megapnosaurus. Tutti gli esemplari raccolti da Southcote, Maura River e Chitake River sono oggi custoditi al Queen Victoria Museum.[7]

Resti possibili o riclassificati

Nel 1989, una seconda specie di "Syntarsus" venne proposta come Syntarsus kayentakatae, in una descrizione di Timothy Rowe sulla base di un cranio ben conservato e resti parziali di uno scheletro postcranico.[8] I fossili provenivano dagli strati del Giurassico inferiore della Formazione Kayenta in Arizona, USA. La posizione filogenetica di "Syntarsus" kayentakatae è dibattuta, con una posizione all'interno del genere Megapnosaurus[9][8] o Coelophysis[10] o la creazione di un nuovo genere in fase di proposta.[5][11]

L'anno successivo Darlington Munyikwa e Raath descrissero un muso parziale di Megapnosaurus dalla Formazione Elliot in Sud Africa[12], ma questo esemplare è stato riferito a Dracovenator.[13] Un esemplare di "Syntarsus" fu scoperto nel Regno Unito negli anni '50 e consisteva di diversi elementi postcranici. L'esemplare è oggi riferito a un nuovo genere e specie, Pendraig milnerae nominato nel 2021.[4] Un sacro parziale di un coelophysoide e diversi elementi aggiuntivi risalenti al Giurassico inferiore del Messico sono stati descritti come una nuova specie di "Syntarsus", "Syntarsus" "mexicanum", nel 2004.[14] I resti non hanno ricevuto una descrizione corretta nella loro denominazione e probabilmente provengono da un coelophysoide indeterminato.[15] Esemplari frammentari di coelophysidi (FMNH CUP 2089 e FMNH CUP 2090) provenienti dalla Formazione Lufeng della Cina meridionale sono stati identificati come cf. Megapnosaurus, sebbene non possano essere condotte analisi filogenetiche a causa della scarsa conservazione degli esemplari.[16][17]

Descrizione

Megapnosaurus poteva raggiungere una lunghezza massima di circa 2,2 metri per un peso di 13 kg.[18] L'animale presentava una tipica morfologia da teropode primitivo, con un torso slanciato e allungato, un lungo collo mantenuto ad S, lunghi arti posteriori che assomigliavano alle zampe di grandi uccelli come il serpentario, arti anteriori più corti con quattro dita su ogni mano, a differenza della maggior parte dei teropodi successivi, e una lunga coda che bilanciava il peso dell'animale. Sebbene fosse ancora slanciato per gli standard dei teropodi futuri, Megapnosaurus sfoggiava una struttura più robusta rispetto ad altri membri di Coelophysoidea. Il suo corpo agile e superficialmente simile a quello di un uccello ha portato M. rhodesiensis a essere uno dei primi dinosauri ad essere raffigurato con le piume, sebbene non vi siano prove dirette che l'animale fosse piumato.[19]

Le ossa di almeno 30 individui rappresentanti vari stadi di crescita di M. rhodesiensis sono state trovate insieme in un giacimento fossile nello Zimbabwe, pertanto alcuni paleontologi hanno ipotizzato che questi animali si spostassero in branco. I vari fossili attribuiti a questa specie sono stati datati in un arco di tempo relativamente ampio: gli stadi Hettangiano, Sinemuriano e Pliensbachiano del Giurassico inferiore, il che significa che i fossili rappresentano un genere di grande successo o più animali strettamente imparentati, tutti attualmente assegnati a Coelophysis.[20]

L'esemplare UCMP V128659 fu scoperto nel 1982 e riferito a Megapnosaurus kayentakatae da Rowe (1989)[21], come un individuo gracile subadulto come confermato in seguito da Tykoski (1998).[22] Gay (2010) descrisse l'esemplare come il nuovo taxon tetanurino Kayentavenator elysiae[23], ma Mortimer (2010) sottolineò che non c'erano prove pubblicate che Kayentavenator fosse lo stesso taxon di M. kayentakatae.[24]

Classificazione

"Syntarsus" rhodesiensis venne descritto per la prima volta da Raath (1969) e assegnato ai Podokesauridae.[2] Il taxon "Podokesauridae", è stato abbandonato poiché il suo esemplare tipo andò distrutto in un incendio e non può più essere confrontato con nuovi reperti. Nel corso degli anni i paleontologi hanno assegnato questo genere ai Ceratosauridae (Welles, 1984), ai Procompsognathidae (Parrish e Carpenter, 1986) e ai Ceratosauria (Gauthier, 1986). Più recentemente, è stato assegnato ai Coelophysidae da Tykoski e Rowe (2004), Ezcurra e Novas (2007) ed Ezcurra (2007), che è l'attuale consenso scientifico.[20][5][25]

Il cladogramma sottostante è stato recuperato da uno studio di Ezcurra et al. (2021):[5]

| Coelophysoidea |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Secondo Tykoski e Rowe (2004) Coelophysis rhodesiensis può essere distinta in base alle seguenti caratteristiche:[20] differisce da Coelophysis bauri per la fossa alla base del processo nasale della premascella; differisce da C.? kayentakatae perché la finestra promascellare è assente e le creste nasali sono assenti; le ossa frontali sul cranio non sono separate da un'estensione anteriore della linea mediana delle ossa parietali; la superficie astragalica anteriore è piatta; il metacarpo I ha un condilo mediale distale ridotto (notato da Ezcurra, 2006); il margine anteriore della fossa antorbitale è smussato e squadrato (notato da Carrano et al., 2012); la larghezza della base del ramo verticale lacrimale è inferiore al 30% della sua altezza (notato da Carrano et al., 2012); le file dei denti mascellari e dentari terminano posteriormente sul bordo anteriore dell'osso lacrimale (notato da Carrano et al., 2012)

Nella loro analisi Marsh e Rowe (2020) mantengono il nome generico Syntarsus sia per l'esemplare QG 1 che per l'esemplare MNA V2623 e i rispettivi esemplari assegnati a questi taxa, anziché usare il genere Coelophysis o Megapnosaurus, a causa delle relazioni sistematiche all'interno di Coelophysoidea in flusso. Pertanto, la congenericità o la necessità di Megapnosaurus non sarebbero supportate se Coelophysis bauri, Syntarsus rhodesiensis e Syntarsus kayentakatae non formassero rispettivi cladi, come dimostrato dalle loro analisi filogenetiche.[26] Successivamente, Ezcurra et al. (2021) hanno scoperto che Megapnosaurus rhodesiensis era piuttosto distante sia da Coelophysis bauri (attualmente l'unica specie valida nel genere Coelophysis) sia da "Syntarsus" kayentakatae (attualmente non classificato in un genere valido). In questa analisi, i parenti più stretti di M. rhodesiensis sono Camposaurus, Segisaurus e Lucianovenator.[5] Risultati simili sono stati trovati in analisi anni prima, a sostegno di questa posizione.[25][27]

Paleobiologia

Crescita

Studi sulla determinazione dell'età mediante il conteggio degli anelli di crescita accumulatisi nelle ossa dei vari esemplari di Megapnosaurus suggeriscono che la vita media di questi animali fosse di circa 7 anni.[28] Alcune ricerche recenti hanno dimostrato che M. rhodesiensis avesse una crescita altamente variabile tra gli individui, con alcuni esemplari che mostrano dimensioni maggiori nella loro fase giovanile rispetto ad adulti completamente maturi dalle dimensioni minori; ciò indica che la presunta presenza di morfe distinti è semplicemente il risultato di variazioni individuali. Questa crescita altamente variabile era probabilmente ancestrale ai dinosauri ma in seguito perduta, e potrebbe aver dato a questi primi dinosauri un vantaggio evolutivo per sopravvivere alle dure sfide ambientali a cui erano sottoposti.[29]

Dieta

La presunta "articolazione debole" della mascella, ha portato i primi paleontologi che hanno esaminato i resti dell'animale ad ipotizzare che Megapnosaurus fosse uno spazzino, in quanto si pensava che i denti anteriori e la struttura ossea della mascella fossero troppo deboli per catturare e trattenere prede che si dimenavano. Tuttavia, come per Dilophosaurus[30], è stato dimostrato che l'articolazione della mandibola era molto più robusta di quanto si credesse in passato, permettendo all'animale cacciare animali di pari dimensioni.[30] Paul (1988), notando la grande concentrazione di individui nella cava vicino al fiume Chitake, ha ipotizzato che questi dinosauri si spostassero e cacciassero in branco, predando i "prosauropodi" (sauropodomorfi basali) loro contemporanei e le prime lucertole.[31]

Il confronto tra gli anelli sclerali di M. rhodesiensis e quelli degli uccelli e rettili moderni indicano che l'animale potrebbe essere stato notturno.[32]

Paleopatologia

Nei vari esemplari di M. rhodesiensis, sono state osservate fratture guarite della tibia e del metatarso, sebbene siano molto rare. " contrafforti di sostegno della seconda costola sacrale" in un esemplare di "Syntarsus" rhodesiensis mostravano segni di asimmetria fluttuante. L'asimmetria fluttuante deriva da disturbi dello sviluppo ed è più comune nelle popolazioni sotto stress e può quindi essere informativa sulla qualità delle condizioni in cui viveva l'animale.[33]

Paleoecologia

L'olotipo di M. rhodesiensis (QG1) è stato recuperato nella Formazione Upper Elliot in Sudafrica, mentre resti aggiuntivi dell'animale sono stati ritrovati nella cava di ossa nei pressi del fiume Chitake nella Formazione Forest Sandstone in Rhodesia (ora conosciuta come Zimbabwe). In Sudafrica, diversi individui sono stati raccolti nel 1985 dalle argille depositatesi durante la fase Hettangiana del Giurassico inferiore, circa 201-199 milioni di anni fa.[34] In Zimbabwe, ventisei individui sono stati raccolti nel 1963, 1968 e 1972 da arenaria gialla depositatasi durante la fase Hettangiana del Giurassico inferiore, circa 201-199 milioni di anni fa.[2][35][36]

Si pensa che la Formazione Upper Elliot fosse un'antica pianura alluvionale. Da questa formazione sono stati recuperati diversi fossili di dinosauri, tra cui i prosauropodi Massospondylus e Ignavusaurus. La formazione vanta la più diversificata fauna di dinosauri ornitischi del Giurassico inferiore al mondo, tra cui Abrictosaurus, Fabrosaurus, Heterodontosaurus e Lesothosaurus. La Formazione Forest Sandstone ospitava coccodrilli protosuchidi, sfenodonti, il prosauropode Massospondylus ed un altro prosauropode indeterminato.[31]

Icnologia

Delle impronte di dinosauro, attribuite a M. rhodesiensis, furono scoperte in Rhodesia, nel 1915. Queste tracce furono scoperte nella formazione di arenarie di Nyamandhlovu, in arenaria rossa eolica depositatasi nel Triassico superiore, circa 235-201 milioni di anni fa.[37]

Note

- ^ a b M.A. Ivie, S.A. Slipinski e P. Wegrzynowicz, Generic Homonyms in the Colydiinae (Coleoptera: Zopheridae), in Insecta Mundi, vol. 15, n. 1, 2001, p. 184.

- ^ a b c d e f Raath, (1969). "A new Coelurosaurian dinosaur from the Forest Sandstone of Rhodesia." Arnoldia Rhodesia. 4 (28): 1-25.

- ^ M. D. Ezcurra e S. L. Brusatte, Taxonomic and phylogenetic reassessment of the early neotheropod dinosaur Camposaurus arizonensis from the Late Triassic of North America, in Palaeontology, vol. 54, n. 4, 2011, pp. 763-772.

- ^ a b S.N. Spiekman, M.D. Ezcurra, R.J. Butler, N.C. Fraser e S.C. Maidment, Pendraig milnerae, a new small-sized coelophysoid theropod from the Late Triassic of Wales, in Royal Society Open Science, vol. 8, n. 10, 2021, p. 210915.

- ^ a b c d e (EN) Martín D Ezcurra, Richard J Butler, Susannah C R Maidment, Ivan J Sansom, Luke E Meade e Jonathan D Radley, A revision of the early neotheropod genus Sarcosaurus from the Early Jurassic (Hettangian–Sinemurian) of central England, in Zoological Journal of the Linnean Society, vol. 191, n. 1, 1º Gennaio 2021, pp. 113-149.

- ^ Skye N McDavid e Jeb E Bugos, Taxonomic notes on Megapnosaurus and 'Syntarsus' (Theropoda: Coelophysidae), in The Mosasaur, n. 12, 2 Agosto 2022, pp. 1-5.

- ^ a b c d e f g Raath, M. A. (1978). The anatomy of the Triassic theropod Syntarsus rhodesiensis (Saurischia: Podokesauridae) and a consideration of its biology.

- ^ a b Rowe, T. (1989). A new species of the theropod dinosaur Syntarsus from the Early Jurassic Kayenta Formation of Arizona. Journal of Vertebrate Paleontology, 9(2), 125-136.

- ^ Munter, R. C., Clark, J. M., Carrano, M. T., Gaudin, T. J., Blob, R. W., & Wible, J. R. (2006). Theropod dinosaurs from the Early Jurassic of Huizachal Canyon, Mexico. Amniote paleobiology: perspectives on the evolution of mammals, birds, and reptiles, 53-75.

- ^ Bristowe, A. & M.A. Raath (2004). "A juvenile coelophysoid skull from the Early Jurassic of Zimbabwe, and the synonymy of Coelophysis and Syntarsus.(USA)". Palaeontologica Africana. 40 (40): 31–41.

- ^ Marsh, A. D.; Rowe, T. B. (2020). "A comprehensive anatomical and phylogenetic evaluation of Dilophosaurus wetherilli (Dinosauria, Theropoda) with descriptions of new specimens from the Kayenta Formation of northern Arizona". Journal of Paleontology. 94 (78): 1–103. doi:10.1017/jpa.2020.14. S2CID 220601744.

- ^ Munyikwa, D. (1999). Further material of the ceratosaurian dinosaur Syntarsus from the Elliot Formation (Early Jurassic) of South Africa.

- ^ Yates, A. M. (2005). A new theropod dinosaur from the Early Jurassic of South Africa and its implications for the early evolution of theropods. Palaeontologia africana, 41, 105-122.

- ^ Hernandez (2002). Los dinosaurios en Mexico. In Gonzalez Gonzalez and De Stefano Farias (eds.). Fosiles de Mexico: Coahuila, una Ventana a Traves del Tiempo. Gobierno del Estado de Coahuila, Saltillo. 143-153.

- ^ Ezcurra, (2012). Phylogenetic analysis of Late Triassic - Early Jurassic neotheropod dinosaurs: Implications for the early theropod radiation. Journal of Vertebrate Paleontology. Program and Abstracts 2012, 91.

- ^ R. B. Irmis, First report of Megapnosaurus (Theropoda: Coelophysoidea) from China., in PaleoBios, vol. 24, n. 3, 2004, pp. 11-18.

- ^ Hai-Lu You, Yoichi Azuma, Tao Wang, Ya-Ming Wang e Zhi-Ming Dong, The first well-preserved coelophysoid theropod dinosaur from Asia, in Zootaxa, vol. 3873, n. 3, 2014, pp. 233-249.

- ^ Gregory S. Paul, The Princeton Field Guide to Dinosaurs, Princeton University Press, 2016, p. 77.

- ^ Switek, Brian., My beloved Brontosaurus : on the road with old bones, new science, and our favorite dinosaurs, First, New York, 16 Aprile 2013.

- ^ a b c Tykoski, R. S. and Rowe, T., 2004, Ceratosauria, Chapter Three: In: The Dinosauria, Second Edition, edited by Weishampel, D.B., Dodson, P., and Osmolska, H., California University Press, p. 47-70.

- ^ Rowe, A new species of the theropod dinosaur Syntarsus from the Early Jurassic Kayenta Formation of Arizona, in Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 9, n. 2, 1989, pp. 125-136.

- ^ Tykoski, 1998. The osteology of Syntarsus kayentakatae and its implications for ceratosaurid phylogeny. Unpublished Masters Thesis, University of Texas at Austin, 217 pp.

- ^ Gay, 2010. Notes on Early Mesozoic theropods. Lulu Press. 44 pp.

- ^ Mickey Mortimer, Coelophysoidea, su archosaur.us. URL consultato il 15 Aprile 2013 (archiviato dall'url originale il 4 maggio 2013).

- ^ a b R.N. Martínez e C. Apaldetti, A Late Norian—Rhaetian Coelophysid Neotheropod (Dinosauria, Saurischia) from the Quebrada Del Barro Formation, Northwestern Argentina, in Ameghiniana, vol. 54, n. 5, 2017, pp. 488-505.

- ^ A. D. Marsh e T. B. Rowe, A comprehensive anatomical and phylogenetic evaluation of Dilophosaurus wetherilli (Dinosauria, Theropoda) with descriptions of new specimens from the Kayenta Formation of northern Arizona, in Journal of Paleontology, vol. 94, n. 78, 2020, pp. 1-103.

- ^ D.E. Barta, S.J. Nesbitt e M.A. Norell, The evolution of the manus of early theropod dinosaurs is characterized by high inter‐and intraspecific variation, in Journal of Anatomy, vol. 232, n. 1, 2018, pp. 80-104.

- ^ Chinsamy, A., (1994). Dinosaur bone histology: Implications and inferences. In Dino Fest (G. D. Rosenburg and D. L. Wolberg, Eds.), pp. 213-227. The Paleontological Society, Department of Geological Sciences, Univ. of Tennessee, Knoxville.

- ^ C.T. Griffin e S.J. Nesbitt, Anomalously high variation in postnatal development is ancestral for dinosaurs but lost in birds, in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 113, n. 51, 2016, pp. 14757-14762.

- ^ a b M. A. Brown e A. D. Marsh, The real Dilophosaurus would have eaten the Jurassic Park version for breakfast, in Scientific American, vol. 324, n. 1, 2021, pp. 46-53.

- ^ a b Paul, G. S., 1988, Predatory Dinosaurs of the World, a complete Illustrated guide: New York Academy of sciences book, 464pp.

- ^ Schmitz, L. e Motani, R., Nocturnality in Dinosaurs Inferred from Scleral Ring and Orbit Morphology, in Science, vol. 332, n. 6030, 2011, pp. 705-8.

- ^ Molnar, R. E., 2001, Theropod paleopathology: a literature survey: In: Mesozoic Vertebrate Life, edited by Tanke, D. H., and Carpenter, K., Indiana University Press, p. 337-363.

- ^ D. Munyikwa e M. A. Raath, Further material of the ceratosaurian dinosaur Syntarsus from the Elliot Formation (Early Jurassic) of South Africa, in Palaeontologia Africana, vol. 35, 1999, pp. 55-59.

- ^ G. Bond, Some new fossil localities in the Karroo System of Rhodesia. Arnoldia, Series of Miscellaneous Publications, in National Museum of Southern Rhodesia, vol. 2, n. 11, 1965, pp. 1-4.

- ^ M. A. Raath, 1977. The Anatomy of the Triassic Theropod Syntarsus rhodesiensis (Saurischia: Podokesauridae) and a Consideration of Its Biology. Department of Zoology and Entomology, Rhodes University, Salisbury, Rhodesia 1-233

- ^ M. A. Raath, First record of dinosaur footprints from Rhodesia, in Arnoldia, vol. 5, n. 37, 1972, pp. 1-5.

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Megapnosaurus

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Megapnosaurus Wikispecies contiene informazioni su Megapnosaurus

Wikispecies contiene informazioni su Megapnosaurus