Millet (Impero ottomano)

Oggi Millet (Impero ottomano) è un argomento di grande attualità nella società. Nel corso della storia, Millet (Impero ottomano) ha influenzato la vita delle persone in vari modi, influenzando le loro decisioni, i loro pensieri e il loro modo di agire. Da un approccio sociale, Millet (Impero ottomano) è stato oggetto di dibattiti e discussioni in diversi ambiti, generando opinioni contrastanti e posizioni diverse. Ecco perché è fondamentale approfondire lo studio di Millet (Impero ottomano), per comprenderne l'importanza e l'impatto sulla vita quotidiana. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature di Millet (Impero ottomano), analizzandone il contesto storico, la sua rilevanza oggi e le possibili implicazioni per il futuro.

Con il termine millet (in arabo ملة?, milla ovvero "confessione religiosa") si indicano alcune comunità religiose non musulmane residenti nel territorio dell'Impero ottomano e, insieme, il sistema di governo amministrativo di tali comunità. Più precisamente, il sistema delle millet costituisce una forma perfezionata e con influssi bizantini dell'istituto islamico della dhimma. Nel turco moderno, millet significa nazione.

Descrizione

All'interno del territorio dell'impero ottomano erano sempre esistite diverse comunità non musulmane: cristiani, ebrei, yazidi, ed anche zoroastriani. La giurisprudenza islamica (Shari'a), che pure non costituiva l'unica di fonte di diritto all'interno dell'impero ottomano, poneva i "miscredenti" in uno status di inferiorità giuridica[1]. Le comunità cristiane ed ebree (“Gente del Libro”), non erano perseguitate: il loro status era definito dhimmi (“protetti”). In periodo pre-ottomano, particolarmente durante e subito dopo la fine del califfato abbaside, essi non partecipavano al governo della città; pagavano l'esenzione dal servizio militare con un'imposta di capitazione (jizya) e un'imposta fondiaria (kharāj)[2].

Partendo da questo approccio, l'Impero ottomano ideò un sistema giuridico particolare, in base al quale ogni comunità religiosa non musulmana veniva riconosciuta come "nazione" (millet nel suo significato etimologico). Il capo di ciascuna comunità coincideva con il leader religioso, il quale rivestiva funzioni religiose e civili insieme. La massima autorità religiosa di una comunità cristiana era il patriarca; per gli ebrei era il Gran Rabbino di Costantinopoli. Nelle chiese cristiane, anche i vescovi erano ufficiali civili[3].

Entro questo quadro giuridico, il millet era autonomo: una volta che il capo religioso aveva ricevuto conferma dell'investitura dal sultano, entrava nella pienezza delle sue funzioni di capo civile. Egli dirigeva la riscossione delle tasse e amministrava la giustizia nelle materie legate al diritto di famiglia e al diritto civile in genere; infine rappresentava la propria comunità davanti al Sultano e alla sua amministrazione.

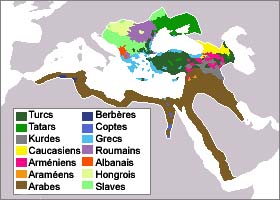

I millet furono concepiti su base etnica: vi era quello dei cristiani armeni (il più numeroso), seguito da quello dei greco-ortodossi (i cosiddetti Rūm, di lingua e cultura greca) e dagli ebrei. Nel XIX secolo nacquero anche millet cattolici in conseguenza dell'intervento della Francia[senza fonte]. Ottennero lo statuto di millet altre quattro comunità: armeno-cattolici (1831), greco-cattolici (1834) caldei (1844 o 1861) e siro-cattolici[3]. Nel 1882 ottennero il riconoscimento come millet anche i siro-ortodossi, grazie all'interessamento del Regno Unito[4].

Solo i cristiani siro-orientali non costituirono un millet. Essi da secoli vivevano nelle montagne dell'alta valle del Tigri (dove si erano rifugiati dopo le persecuzioni mongole del XIV secolo) ed ottennero che la Chiesa armena regolasse per conto loro i rapporti di diritto civile con l'amministrazione turca. Tuttavia il patriarca siro-orientale aveva rapporti con le locali autorità ottomane e riceveva una pensione dal governo[3].

Il sistema dei millet terminò con l'istituzione della repubblica turca, improntata a un forte laicismo; esso era comunque stato reso superfluo dalla totale estinzione delle "nazioni" non musulmane nel territorio turco, causata soprattutto dal genocidio degli armeni e dallo scambio di popolazioni tra Grecia e Turchia del 1923.

Note

- ^ Potere e minoranze, il sistema dei millet [collegamento interrotto], su oasiscenter.eu. URL consultato il 1/02/2016.

- ^ Essere cristiani in Turchia, su giovaniemissione.it. URL consultato il 1/02/2016 (archiviato dall'url originale il 2 febbraio 2016).

- ^ a b c Andrea Riccardi, La strage dei cristiani, Roma-Bari, Laterza, 2015.

- ^ Esistono comunità cristiane in India (possedimento inglese all'epoca), che si richiamano alla tradizione liturgica siriaca. Vedi: Chiesa malankarese.

Bibliografia

- Lewis, Bernard. Il linguaggio politico dell'Islam, Roma, Laterza, 1991, pp. 45-46 e 127.

- Melis, Nicola, “Lo statuto giuridico degli ebrei dell'Impero Ottomano”, in: M. Contu – N. Melis - G. Pinna (a cura di), Ebraismo e rapporti con le culture del Mediterraneo nei secoli XVIII-XX, Firenze, Giuntina, 2003.