Cavalleria legionaria

Al giorno d'oggi, Cavalleria legionaria è un argomento che ha catturato l'attenzione di molti. Che sia per la sua rilevanza nella società odierna o per il suo impatto sulla storia, Cavalleria legionaria è diventato un punto di interesse sia per esperti che per fan. In questo articolo esploreremo a fondo l’impatto di Cavalleria legionaria su diversi aspetti della vita, dalla sua influenza sulla cultura popolare alla sua rilevanza nell’economia globale. Attraverso un'analisi dettagliata ed esaustiva, cerchiamo di fornire una visione olistica di Cavalleria legionaria, offrendo ai nostri lettori una comprensione più profonda e completa di questo fenomeno.

| Cavalleria legionaria | |

|---|---|

| |

| Descrizione generale | |

| Attiva | Romolo - Costantino I (con interruzioni dopo Gaio Mario e Traiano) |

| Nazione | Civiltà romana |

| Servizio | Esercito romano |

| Tipo | cavalleria |

| Ruolo | Combattimento |

| Dimensione | Decurie |

| Guarnigione/QG | Castrum |

| Patrono | Marte dio della guerra |

| Composta da | Cittadini romani dell'ordine equestre |

| Battaglie/guerre | Battaglie romane |

| Parte di | |

| Legione romana | |

| Reparti dipendenti | |

| Turma | |

| Comandanti | |

| Comandante attuale | tribunus celerum decurione |

| Voci su unità militari presenti su Wikipedia | |

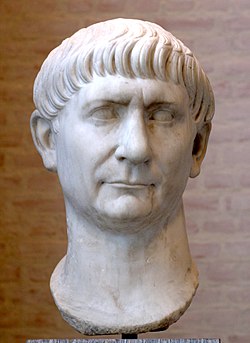

La cavalleria legionaria (composta da cavalieri, ovvero equites in latino) era parte integrante e complementare in alcune sue funzioni della legione romana. Venne istituita in epoca regia dallo stesso Romolo. Fu abolita all'epoca della riforma mariana dell'esercito romano e ripristinata in epoca augustea. Tuttavia alcun autori ritengono che la cavalleria legionaria sia continuata ad esistere tra Mario e Augusto.[1] Inoltre, il termine equites indicava genericamente i cavalieri e non solo il corpo di cavalleria; erano equites anche gli appartenenti al ceto equestre e gli ufficiali a cavallo. A cavallo potevano essere anche i comandanti appartenenti all'ordine senatorio (dapprima i magistrati della repubblica e poi i legati o l'imperatore) che, in alternativa al farsi trasportare su carrozze, potevano comandare l'esercito e farsi raffigurare proprio come cavalieri (si pensi alle sculture equestri di Traiano e Marco Aurelio).

I cavalieri erano armati di spada lunga (spatha) e scudo rotondo (parma o clipeus), cosa che li distingueva dai fanti armati di spada corta (gladius) e scudo rettangolare (scutum). Distinta dalla cavalleria legionaria, ma armata allo stesso modo, era la cavalleria ausiliaria.

Epoca regia

- Storia e struttura

Fu Romolo a creare un primo contingente militare di 300 cavalieri, dove ciascun squadrone di cavalleria (100 per ciascuna tribù) era alle dipendenze di un tribunus celerum.[2] Quando in seguito la città di Roma si ingrandì e i Romani si unirono ai Sabini, Romolo decise di raddoppiare il numero dei suoi armati, compresi i cavalieri, che furono così portati a 600.[3] Questi 300 cavalieri aggiuntivi potrebbero rappresentare quella stessa guardia personale "montata" (i celeres) che sempre Romolo istituì,[4] ma che, dopo la sua morte, venne sciolta da Numa Pompilio, il quale riportò il numero dei cavalieri totali ancora a 300.[5] Come istituì oltre settecento anni più tardi Augusto con la creazione della guardia pretoriana a difesa del Princeps.

Tarquinio Prisco (VII secolo a.C.- prima metà del VI secolo a.C.), quinto re di Roma, riordinò l'ordine equestre, tornando a raddoppiare il numero dei cavalieri ed aggiungendo tre nuove centurie (oltre a quelle costituite dalle tribù dei Ramnes, Tities e Luceres),[6] a cui fu dato l'appellativo di posteriores[7] o sex suffragia.[8] Ciò portò nuovamente gli equites al numero di 600;[7] contemporaneamente la riforma stabilì che i figli dei cavalieri potessero indossare la toga praetexta.[9] Attraverso questa riforma Tarquinio Prisco avrebbe voluto ricreare il corpo speciale dei celeres romulei, ma l'opposizione di Attio Nevio lo costrinse ad aumentare semplicemente il corpo di cavalleria per aggirarne l'opposizione di Nevio.[10]

Con la riforma serviana, alla prima classe, Servio Tullio aggiunse altre dodici centurie di cavalieri,[11] per un totale di diciotto centurie di equites. Ora i cavalieri dovevano disporre di un reddito di più di 100.000 assi. Per l'acquisto dei cavalli l'erario stabilì, inoltre, lo stanziamento annuo di 10.000 assi a centuria, mentre sancì che fossero le donne non sposate a pagarne il mantenimento degli stessi con 2.000 assi annui a centuria. Tale costo fu più tardi trasferito alle classi più ricche.[11]

- Equipaggiamento ed armatura

L'armamento dei cavalieri consisteva in un elmo, uno scudo rotondo (clipeus) in bronzo, oltre ad una lancia leggera ed una spada.[12]

Secondo Polibio, i cavalieri anticamente non avevano una corazza, bensì una semplice trabea,[13] per cui era facile e comodo salire e scendere da cavallo, ma negli scontri correvano grossi rischi poiché combattevano praticamente nudi.[14]

| Denario | |

|---|---|

| |

| Busto di Diana; sotto ROMA | Tre cavalieri al galoppo che seguono uno stendardo verso un nemico (latino) caduto. In esergo: A ALBINVS S F |

| Denario romano coniato da Aulo Postumio Albino nel 96 a.C. per ricordare il suo avo; i cavalieri, al rovescio, ricordano la battaglia del lago Regillo dove, secondo la tradizione, Aulo Regillense lanciò uno stendardo tra le schiere nemiche. | |

La maggior parte dei cavalieri portava una lancia (hasta) ed un piccolo scudo rotondo (parma equestris). Polibio aggiunge che, in tempi antichi:

Riguardo invece allo scudo, Polibio scrive:

Questo il motivo per cui, sempre per lo storico greco, questo genere di armatura forniva loro un pessimo servizio, e fu in seguito sostituita (almeno a partire dalle guerre puniche) con quella di tipo greco.[15]

- Tattiche

La funzione tattica della cavalleri legionaria di epoca regia e di inizio Repubblica, si basava su: mobilità, compiti di avanguardia ed esplorazione, quale scorta, oltre che per azioni di disturbo o di inseguimento al termine della battaglia, infine per spostarsi più rapidamente sul campo di battaglia e prestare soccorso a quei reparti di fanteria in difficoltà.[16]

I cavalieri usavano briglie e morsi, ma le staffe e la sella erano sconosciuti: non è quindi ipotizzabile una cavalleria "da urto". Quei cavalieri che, nelle stele funerarie appaiono armati di lancia e spada, protetti da un elmo, magari con scudo e piastra pettorale, erano molto probabilmente una sorta di fanteria oplitica mobile. Tito Livio racconta che ancora nel 499 a.C., il dittatore Aulo Postumio Albo Regillense, ordinò ai cavalieri di scendere dai cavalli ed aiutarie la fanteria contro quella dei Latini in prima linea.[17]

«Dicto paruere; desiliunt ex equis, provolant in primum et pro antesignani parma obiciunt. Recepit extemplo animum pedestris acies, postquam iuventutis proceres aequato genere pugnae secum partem periculi sustinentes vidit.»

«Essi obbedirono all'ordine; balzati da cavallo volarono nelle prime file e andarono a porre i loro piccoli scudi davanti ai portatori di insegne. Questo ridiede morale ai fanti, perché vedevano i giovani della nobiltà combattere come loro e condividere i pericoli. I Latini dovettero retrocedere e il loro schieramento dovette ripiegare.»

Si trattava delle fasi conclusive della battaglia del lago Regillo. I cavalieri romani risalirono, infine, sui loro destrieri e si diedero ad inseguire i nemici in fuga. La fanteria tenne dietro e così venne conquistato il campo latino.

Epoca repubblicana

- Storia e struttura

Con la riforma manipolare descritta da Livio e da Polibio, la cavalleria tornò a disporre di 300 cavalieri.[18][19] Erano divisi in dieci squadroni (turmae), a capo dei quali erano posti tre comandanti. Il primo ufficiale comandava lo squadrone di trenta elementi, mentre gli altri due svolgevano la funzione di decadarchi, e tutti e tre erano chiamati decurioni. In caso di assenza del più alto in grado, gli succedeva il secondo e poi il terzo.[20]

I cittadini romani erano, inoltre, obbligati a prestare servizio militare, entro il quarantaseiesimo anno di età, per almeno 10 anni per i cavalieri.[21] Con la riforma mariana dell'esercito romano, veniva abolita sia la cavalleria legionaria venendo però sostituiti con speciali corpi di truppe ausiliarie o alleate, a supporto e complemento della nuova legione romana.[22] A causa della concentrazione nelle legioni di cittadini, di una forza di fanteria pesante, le armate romane dipendevano dall'affiancamento di cavalleria ausiliaria di supporto. Per necessità tattica, le legioni erano quasi sempre accompagnate da un numero eguale o superiore di truppe ausiliarie più leggere,[23] che erano reclutate fra i non cittadini dei territori sottomessi, oltre a contingenti di cavalleria alleata. Alcuni autori contestano che Mario abbia abolito in assoluto la cavalleria legionaria, essendo questa attestata in alcuni scontri come la battaglia di Vercelli e la battaglia di Farsalo.[1]

Il costante contatto con il mondo dei Celti e dei Germani durante la conquista della Gallia indusse Gaio Giulio Cesare a rivalutare il corpo della cavalleria, tanto che ne fece un impiego crescente negli anni, reintroducendo unità di cavalleria permanente accanto alla fanteria delle legioni ed a quella ausiliaria. Reclutò tra le sue file soprattutto Galli[24] e Germani, inquadrando queste nuove unità sotto decurioni romani, con grado pari a quello dei centurioni legionari.

- Equipaggiamento ed armatura

L'armamento base dei cavalieri consisteva in un elmo, uno scudo rotondo (clipeus) in bronzo, oltre ad una lancia ed una spada.[12] Riguardo alla cavalleria legionaria, sembra che la stessa abbia cambiato il suo armamento intorno al 300 a.C., quando venne trasformata da "leggera" in "pesante", dotando tutti i cavalieri di un'armatura metallica di tipo greco.[25] In questo genere di panoplia di tipo greco, la punta della lancia arrivava efficacemente a bersaglio, in quanto la struttura della lancia era rigida e robusta; se la si capovolgeva, risultava ugualmente efficace e preciso l'utilizzo del puntale. Identico discorso vale anche per gli scudi greci, molto solidi, particolarmente utili sia contro gli attacchi da lontano, sia da vicino.[15]

Sembra che fino al 200 a.C. circa, la cavalleria romana indossasse corazze di bronzo, ma dopo questo periodo la corazza venne sostituita con una in maglia di ferro (lorica hamata), dove solo gli ufficiali mantennero la corazza anatomica (lorica musculata).[26] Nel tardo II secolo a.C. poi, alcuni cavalieri cominciarono a portare delle lunghe lance (contus), che dovevano essere tenute con entrambe le mani, precludendo loro l'utilizzo dello scudo.[27]

L'equipaggiamento dei cavalieri al tempo della conquista della Gallia, era costituito da un sago, una cotta di maglia in ferro, l'elmo e probabilmente uno scudo rotondo. La sella era di tipo gallico, con quattro pomi, ma senza staffe. I cavalli erano probabilmente ferrati come da tradizione gallica. Come armi da offesa portavano il gladio e il pilum, o un'asta più pesante detta contus.[28]

Epoca alto imperiale

- Storia e struttura

La cavalleria legionaria, abolita nell'epoca di Gaio Mario, fu reintrodotta da Augusto. Si trattava però di una forza alquanto ridotta, composta di soli 120 cavalieri (comandati da centurioni, non da decurioni;[29] dotati di uno scudo più piccolo e rotondo, detto parma o clipeus), come ci racconta Giuseppe Flavio, al tempo della prima guerra giudaica.[30][31] Potrebbe essere stata abolita, almeno per un breve periodo di tempo dall'imperatore Traiano,[29] considerando che viene citata in un discorso del suo successore, Adriano.[32]

Del resto esistevano ormai numerosi reparti di cavalleria ausiliaria (formata da provinciali e alleati, i cosiddetti peregrini), quale degno completamento tattico e strategico alla fanteria legionaria (formata invece da cittadini romani).[33] Si trattava di unità altamente specializzate, arruolate in aree territoriali di antiche tradizioni, come segue:

- "pesante", come i catafratti (di origine orientale o sarmata, a partire dai principati di Traiano ed Adriano; vedi sotto), dotati di una lunga e pesante lancia, chiamata contus (usata normalmente con l'ausilio di entrambe le mani, poiché a volte raggiungeva i 3,65 metri di lunghezza[34]), oltre al fatto di essere interamente rivestiti di una maglia di metallo, cavaliere e cavallo (chiamata lorica squamata, formata da "scaglie" di metallo; o lorica hamata, fatta invece da anelli del diametro di 3-9 mm[35]);

- "leggera", come quella numida o maura, dotata di un piccolo scudo rotondo (clipeus), una spatha che a volte raggiungeva i 90 cm[36] (certamente più lunga rispetto al gladio del legionario), una lancea più leggera (normalmente lunga 1,8 metri[36]) ed in alcuni casi un'armatura (lorica hamata o squamata);

- sagittaria, come gli arcieri orientali[37] o quelli Traci[38] a cavallo;

- ed infine "mista", come le coorti equitate.

Resosi conto dell'impossibilità di proteggere contemporaneamente tutte le province dell'impero con una statica linea di uomini posizionati a ridosso della frontiera, Gallieno sviluppò una pratica che era iniziata verso la fine del II secolo sotto Settimio Severo (con il posizionamento di una legione, la legio II Parthica, a pochi chilometri da Roma), ovvero posizionando una riserva strategica di soldati ben addestrati pronti ad intervenire, dove serviva nel minor tempo possibile (contingenti di cavalleria a Mediolanum, Sirmio,[39] Poetovio[40] e Lychnidos[41]).[42]

In accordo con queste considerazioni, Gallieno attorno agli anni 264-268, o forse poco prima,[43] costituì questa riserva strategica centrale (che sarà alla base della futura riforma dell'esercito di Diocleziano), formata prevalentemente da unità di cavalleria pesante dotate di armatura (i cosiddetti promoti, tra cui spiccavano gli equites Dalmatae, gli equites Mauri[44] et Osroeni), poiché queste percorrevano distanze maggiori in minor tempo della fanteria legionaria o ausiliaria. Ed ogni volta che i barbari sfondavano il limes romano e s'inoltravano nelle province interne, la "riserva strategica" poteva così intervenire con forza dirompente.[45] La base principale scelta da Gallieno per la nuova armata fu posta a Milano, punto strategico equidistante da Roma e dalle vicine frontiere settentrionali della Rezia e del Norico. Si trattava di un'iniziativa resasi necessaria anche a causa della perdita degli Agri Decumates tra il Reno ed il Danubio, che aveva portato i vicini Germani a trovarsi più vicini alla penisola italica, centro del potere imperiale.[46]

I generali che comandavano questa forza, quindi, avevano nelle loro mani un potere incredibile e non è un caso che futuri augusti come Claudio II il Gotico o Aureliano ricoprissero questo incarico prima di diventare imperatori. La predisposizione per la cavalleria riguardava non solo le forze ausiliarie ed i numeri, ma anche le legioni stesse. Non è chiaro se sia stato l'imperatore Gallieno ad aumentare il contingente di cavalleria interno alla legione stessa, portandolo da soli 120 cavalieri a 726,[47][48] o i suoi successori, gli imperatori illirici, come una parte della storiografia moderna sembra sostenere.[49] La nuova unità di cavalleria legionaria risultava divisa tra le dieci coorti legionarie, dove alla prima coorte erano affiancati 132 cavalieri (pari a 4 turmae, ciascuna posta sotto il comando di un decurione), mentre alle altre nove 66 ciascuna (pari a 2 turmae per ciascuna delle 9 coorti). In totale si avevano ben 22 turmae per ogni nuova legione. La riprova di tutto ciò sembra derivare da un'iscrizione trovata a Baden in Germania, dove su un anello è scritto: "EQ(ues) LEG(ionis) XXI SEXTI T(urmarum?)".[48][50]

Questo incremento della cavalleria fu dovuto proprio alla necessità di avere un esercito sempre più "mobile" e versatile nel corso del III secolo,[47][48] come conseguenza delle continue invasioni, sia da parte dei barbari lungo i confini settentrionali, sia a causa della crescente minaccia orientale, dove alla dinastia dei Parti Arsacidi subentrò (dal 224) quella dei Sasanidi, assai più bellicosa e che intendeva replicare ai fasti dell'antico Impero achemenide.[51] Vi è, infine, da aggiungere che proprio in seguito alla riforma di Gallieno (o degli imperatori illirici), la cavalleria legionaria andò lentamente separandosi dalla fanteria legionarie, divenendo di fatto indipendente sotto Costantino I (324-337) e cessando così di esistere come "cavalleria legionaria" (aggregata alla legione romana).[52]

-

Rievocazione storica di cavalieri legionari

Note

- ^ a b

- ^ Plutarco, Vita di Romolo, 13, 1.Zonara, Epitome Historiarum, 7,3.

- ^ Plutarco, De vite Parallele, Romolo 20, 1-3.

- ^ Tito Livio, Ab Urbe condita libri, I, 15.

- ^ Plutarco, Numa, 7, 8.Zonara, Epitome Historiarum, 7, 5.

- ^ Livio, Ab Urbe condita libri, I, 36, 2.

- ^ a b Livio, Ab Urbe condita libri, I, 36, 6-8.

- ^ Festo, De verborum significatu, sex suffragia(452); Cicerone, De re pubblica, 2, 22, 39-40.

- ^ Macrobio, Saturnalia 1, 6, 11-12.

- ^ Amelotti 1989, pp. 61-63.

- ^ a b Livio, Ab Urbe condita libri, I, 43, 8-10.

- ^ a b Livio, I, 43.

- ^ Polibio, VI, 25.3.

- ^ Polibio, VI, 25.4.

- ^ a b Polibio, VI, 25.8-10.

- ^ Cascarino 2007, p. 71.

- ^ Tito Livio, Ab Urbe condita libri, II, 20.

- ^ Livio, Ab Urbe condita libri, VIII, 8, 14.

- ^ Polibio, Storie, VI, 20, 8-9.

- ^ Polibio, VI, 25.1-2.

- ^ Polibio, VI, 19.1-2.

- ^ Brian Dobson, in Connolly 2006, p. 214.

- ^ Tacito, Annali, IV, 5.

- ^ Cesare arruolò ad esempio 4.000 galli della tribù degli Edui nel 58 a.C. (De bello Gallico, I, 15).

- ^ Polibio, VI, 25.3-4.

- ^ Polibio, VI, 23.

- ^ Sidnell 2006, p. 161.

- ^ Abranson e Colbus 1979, pp. 20-21.

- ^ a b Le Bohec 2008, p. 33.

- ^ Giuseppe Flavio, La guerra giudaica, III, 6, 2 (120).

- ^ L. Keppie, The Army and the Navy, in Cambridge Ancient History, seconda edizione, Vol. X, The Augustan Empire 30BC - 69 AD, p. 375.

- ^ CIL VIII, 2532.

- ^ Dixon e Southern, p. 22.

- ^ Field e Hook, p. 10.

- ^ Field e Hook, pp. 13-14.

- ^ a b Field e Hook, pp. 15-16.

- ^ AE 1983, 976; AE 1960, 103; RHP 145; IDR-1, 6a.

- ^ CIL VIII, 619.

- ^ CIL III, 3228 (p 2328,182).

- ^ AE 1936, 55, AE 1936, 53, AE 1936, 56, AE 1936, 55, AE 1936, 54, AE 1936, 57.

- ^ AE 1934, 193.

- ^ G. Cascarino e C. Sansilvestri, L'esercito romano. Armamento e organizzazione, Vol. III - Dal III secolo alla fine dell'Impero d'Occidente, p. 26.

- ^ Michael Grant, Gli imperatori romani, storia e segreti, Roma, 1984, p. 232.

- ^ CIL XVI, 108; CIL XVI, 114.

- ^ Mazzarino, pp. 551-552.

- ^ Alaric Watson, p. 11; Grant, p. 232.

- ^ a b Vegezio, Epitoma rei militaris, II, 6 e II, 14.

- ^ a b c Dixon e Southern, pp. 27-28.

- ^ Gabriella Poma, Le istituzioni politiche del mondo romano, Bologna 2012, p. 224.

- ^ CIL VIII, 10024,31.

- ^ Giovanni Alberto Cecconi, La città e l'impero, Carocci, 2012, pp. 334-345.

- ^ Dixon e Southern, p. 30.

Bibliografia

- Fonti antiche

- Ammiano Marcellino, Le Storie.

- Appiano, Guerra civile, IV.

- Gaio Giulio Cesare

- Floro,

- Frontino, Strategemata (testo latino)

.

. - (LA) Tito Livio, Ab Urbe condita libri, XXI-XXX.

- (LA) Tito Livio, Periochae, vol. 21-30.

- Notitia Dignitatum, Notitia Dignitatum.

- (GRC) Plutarco, Vite parallele.

- (GRC) Polibio, Storie (Ἰστορίαι), VI. Versioni in inglese disponibili qui e qui.

- Sallustio,

- Vegezio, Epitoma rei militaris (testo latino)

.

. - Velleio Patercolo, Historiae Romanae ad M. Vinicium libri duo (testo latino)

, QUI la versione inglese.

, QUI la versione inglese.

- Fonti storiografiche moderne

- E. Abranson e J.P. Colbus, La vita dei legionari ai tempi della guerra di Gallia, Milano, 1979.

- Mario Amelotti, Lineamenti di storia del diritto romano, sotto la direzione di Mario Talamanca, Giuffré, 1989, pp. VIII - 762, ISBN 88-14-01823-5.

- Eric Birley, Alae and cohortes milliariae, in Corolla memoria Erich Swoboda Dedicata (Römische Forschungen in Niederösterreich V), 1966, pp. 54–67.

- Giovanni Brizzi, Scipione e Annibale. La guerra per salvare Roma, Bari-Roma, 2007. ISBN 978-88-420-8332-0.

- Giuseppe Cascarino, L'esercito romano. Armamento e organizzazione. Dalle origini alla fine della repubblica, vol. I, Rimini, Il Cerchio, 2007, ISBN 978-88-8474-146-2.

- G. Cascarino, L'esercito romano. Armamento e organizzazione, Vol. II - Da Augusto ai Severi, Rimini, 2008.

- (EN) G.L. Cheesman, The Auxilia during the first two century A.D., Oxford, 1914.

- Peter Connolly, L'esercito romano, Milano, Mondadori, 1976.

- (EN) Peter Connolly (a cura di), Greece and Rome at war, Londra, Greenhill Books, 2006, ISBN 978-1-85367-303-0.

- (EN) K.R. Dixon e P. Southern, The roman cavalry, Londra, 1992.

- (EN) N. Field e A. Hook, Roman Auxiliary Cavalryman AD 14-193, Oxford, 2006, ISBN 1-84176-973-8.

- Emilio Gabba, Esercito e società nella tarda Repubblica romana, Firenze, 1973.

- (EN) A.K. Goldsworthy, The Roman Army at War, 100 BC-AD 200, Oxford - N.Y., 1998.

- (EN) A.K. Goldsworthy, Roman Warfare, 2000.

- (EN) A.K. Goldsworthy, Complete Roman Army, 2003.

- A.K. Goldsworthy, Storia completa dell'esercito romano, Modena, 2007. ISBN 978-88-7940-306-1.

- (EN) P. Holder, Auxiliary Deployment in the Reign of Hadrian, 2003.

- (EN) L. Keppie, The Making of the Roman Army, from Republic to Empire, Londra, 1998.

- Yann Le Bohec, L'esercito romano da Augusto alla fine del III secolo, Roma, 2008.

- Y. Le Bohec, Armi e guerrieri di Roma antica. Da Diocleziano alla caduta dell'impero, Roma, 2008. ISBN 978-88-430-4677-5

- E. Luttwak, La grande strategia dell'Impero romano, Milano, 1991.

- (EN) S. Macdowall, Late Roman Cavalryman, 236-565 AD, Osprey Publishing 1995.

- Santo Mazzarino, L'impero romano, Bari, 1973.

- A. Milan, Le forze armate nella storia di Roma Antica, Roma, 1993.

- (EN) J. Spaul, Cohors 2, 2000.

- (EN) Warren T. Treadgold, Notes on the Numbers and Organisation of the Ninth-Century Byzantine Army, in Greek, Roman and Byzantine Studies 21, Oxford, 1980.

- (EN) Warren T. Treadgold, Byzantium and Its Army, 284-1081, Stanford University Press, 1995 ISBN 0-8047-3163-2.

- (EN) G. Webster, The roman imperial army of the first and second centuries A.D., Oklahoma, 1998.

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Cavalleria legionaria

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Cavalleria legionaria