Tranvia Valdarnese

Al giorno d'oggi, Tranvia Valdarnese è diventato un argomento di grande rilevanza nella società odierna. Dal suo impatto sulla vita quotidiana alla sua influenza sull’economia globale, Tranvia Valdarnese ha guadagnato un posto di rilievo nelle conversazioni e nei dibattiti attuali. Mentre approfondiamo il mondo di Tranvia Valdarnese, è fondamentale comprenderne l'importanza e le implicazioni che comporta. In questo articolo esploreremo in modo approfondito le diverse sfaccettature di Tranvia Valdarnese e il modo in cui la sua presenza continua a plasmare il nostro mondo in continua evoluzione.

| Tranvia Valdarnese | |

|---|---|

| |

| Città | Montevarchi |

| Inizio | San Giovanni Valdarno |

| Fine | Levane |

| Inaugurazione | 1914 |

| Chiusura | 1937 |

| Gestore | Società per la trazione elettrica del Valdarno superiore (STV) |

| Lunghezza | 13,702 km |

| Tipo | tranvia |

| Alimentazione | 900 V, cc |

| Scartamento | metrico |

| |

| Trasporto pubblico | |

La tranvia Valdarnese, inaugurata il 24 gennaio 1914, era una linea tranviaria elettrica extraurbana che, con 25 coppie di corse giornaliere, collegava tra loro le cittadine di Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini e Levane.

Storia

Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, con la forte industrializzazione del Valdarno aretino, le attività produttive (miniere, acciaierie) e manifatturiere (filande, cappellifici, vetrerie) dell'area richiedevano una sempre maggiore mobilità dei lavoratori e delle maestranze ma, a parte qualche rara bicicletta, l'unico modo di andare da una città all'altra, in Valdarno, era per i più quello di muoversi a piedi o, per chi poteva permetterselo, di prendere un calesse o una vettura di piazza.

Nel 1908 l'onorevole Arturo Luzzatto, deputato alla camera per il collegio di Montevarchi - S. Giovanni - Terranuova e proprietario delle ferriere sangiovannesi, propose la costruzione di un sistema di trasporto pubblico elettrico e su rotaia costituendo, nel medesimo anno, la Società per la trazione elettrica del Valdarno superiore (STV), creata per l'interessamento del Luzzatto[1]

Sebbene in apparenza la proposta sembrasse sensata essa trovò l'opposizione di numerose consorterie locali e di parte del popolo, soprattutto quello di fede socialista, che dedicò al politico-imprenditore anche una pasquinata:

lui vuol fare la tranvia

il cervello gli è andato via

e al manicomio si porterà[2]»

Infatti, nonostante una certa componente di conservatorismo e di chiusura al nuovo tipica delle genti della valle, gli oppositori al progetto avevano tutte le ragioni per contrastarlo. La tranvia, anche se utile e necessaria sia alle imprese che agli abitanti, più che portare beneficio ai cittadini avrebbe soprattutto portato profitto agli industriali perché, con denaro pubblico, binari e vagoni li avrebbero costruiti le fonderie di Luzzatto e l'energia elettrica sarebbe stata fornita dalla SMEV, la Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno, che proprio nel 1908, a seguito di uno sciopero di sessanta giorni dei minatori che chiedevano rialzi salariali e migliori condizioni di lavoro, non solo non aveva concesso nulla ma aveva anche licenziato, e non riassunto, tutti gli scioperanti.

Ma il progetto di Luzzatto trovò favorevoli le amministrazioni comunali delle tre cittadine che nel 1909 approvarono la costruzione dell'opera e stanziarono i fondi per i lavori. Montevarchi contribuì subito per un totale di 2.200 lire[3]. La concessione, della durata di 50 anni, fu affidata alla STV con Regio decreto n. 1046 del 26 maggio 1912[4][5]; il sussidio annuo era stabilito in Lire 1.150.

In un primo momento avrebbe dovuto allacciarsi alla tranvia anche Figline Valdarno ma l'accordo in seguito saltò e Luzzatto non fece poi molte pressioni visto che la città comunque non rientrava nel suo collegio elettorale.

L'inaugurazione ufficiale degli impianti ebbe luogo il 19 gennaio 1914.

Il comprensorio ammontava allora a 30.000 abitanti ed il traffico, prevalentemente passeggeri, veniva svolto con corse ogni 30, 40 o 60 minuti[6], per un totale di oltre un milione di viaggiatori l'anno[7] in conseguenza del movimento pendolare indotto dalla forte industrializzazione della zona, per arrivare nel 1920 a ben 1.355.151 passeggeri trasportati[8].

Il declino della tranvia iniziò in conseguenza della crisi economica del 1929 e della diffusione dell'autotrasporto che comportò il 16 luglio 1934 la sostituzione del tratto Montevarchi-Levane con un autoservizio; il fenomeno è da ricondursi soprattutto ad un generale orientamento non favorevole ai sistemi di trasporto a impianto fisso in quel periodo, che comportò altresì l'arretramento del capolinea di San Giovanni alla zona sud dell'abitato, annullando dunque l'interscambio con la ferrovia[9].

La società di gestione fu dichiarata fallita il 13 aprile 1935, pur sopravvivendo il servizio tranviario ancora per un paio d'anni; la concessione dei servizi automobilistici che lo sostituirono fu affidata alla SITA.

Caratteristiche tecniche

| Percorso | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

per Firenze | |||||||

|

|

San Giovanni Valdarno | |||||||

|

|

3 | Ponte della Gruccia | ||||||

|

|

Terranuova Bracciolini | |||||||

|

|

4 | Bivio Terranuova Bracciolini | ||||||

|

|

6 | Montevarchi | ||||||

|

|

7 | Scambio | ||||||

|

|

8 | Levanella | ||||||

|

|

11 | Levane | ||||||

|

|

per Arezzo | |||||||

La linea aveva una lunghezza totale di 13,702 km[10].

Il binario, a scartamento metrico[7], era armato con rotaie Vignoles da 21 kg/m lungo la provinciale e con rotaie Phoenix nei tratti di attraversamento urbano. La pendenza della linea, pressoché pianeggiante, aumentava tuttavia al 53 per mille in presenza della livelletta di accesso al ponte sull'Arno. Il raggio minimo di curvatura era pari a 19 m[6].

La trazione elettrica, con linea di contatto a sospensione trasversale, avveniva con alimentazione a 900 V in corrente continua fornita dagli impianti della Ferriera di San Giovanni, località presso la quale era presente l'unica sottostazione di alimentazione della tranvia[6].

Il deposito-officina della STV, ov'era presente anche la sede sociale della stessa, sorgeva a Montevarchi in via Fiorentina, poi via Ammiraglio Burzagli. Per il passaggio del tram in tale località fu abbattuta la storica Porta Fiorentina. Lungo la linea erano presenti 7 punti d'incrocio per le vetture.

A San Giovanni Valdarno il capolinea sorgeva di fronte alla stazione ferroviaria; da qui, imboccata l'attuale via Spartaco Lavagnini e parallelo alla ferrovia, il binario tranviario seguiva l'allora via provinciale Aretina, poi Strada statale 69 di Val d'Arno.

In una località denominata appunto "il Bivio" o "stazione per Terranuova"[11] partiva la diramazione di 3,013 km per Terranuova Bracciolini, che terminava in via Ricasoli, esercita con un unico convoglio tranviario in servizio a spola in coincidenza con le corse sulla direttrice principale[7]; quest'ultima trovava capolinea a Levane.

Materiale rotabile

Per l'esercizio della tranvia la STV si dotò delle 7 elettromotrici a 2 assi numerate 1÷7, due rimorchiate e 2 carri merci (a conferma della vocazione prevalentemente passeggeri dell'impianto) forniti nel 1914 dalla Carminati & Toselli di Milano[11].

Nel 1915 al parco si aggiunsero le 5 elettromotrici costruite dalla Società Franco-Belga 8÷12 e 3 rimorchiate Siemens-Schukert provenienti dalla tramvia Castellammare-Sorrento[12].

Circa un anno dopo si aggiunse un'elettromotrice a carrelli di seconda mano, numerata anch'essa "5" e anch'essa di produzione Carminati & Toselli, detta scherzosamente "il vetturone"[12].

Galleria d'immagini

-

Levane, capolinea tranviario

-

Montevarchi, la Porta Fiorentina nel 1913 prima dell'abbattimento

-

Montevarchi, Via Marconi, ponte sul torrente Dogana

-

San Giovanni Valdarno, Palazzo Pretorio

-

Ponte della dogana a Montevarchi

-

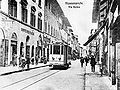

Montevarchi, via Roma

-

Montevarchi, via Roma

-

Il bivio per Terranuova Bracciolini, con tre convogli tranviari

Note

- ^ Adriano Betti Carboncini, Da San Giovanni a Vallombrosa, op. cit. p. 81.

- ^ Marcello Cioni, Cenni di Storia valdarnese (1700-1924), Montevarchi, Biblioteca Comunale di Montevarchi, 1992, pag. 53

- ^ Ibid.

- ^ Adriano Betti Carboncini, Da San Giovanni a Vallombrosa, op. cit. p. 84.

- ^ Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n° 240 dell'11 ottobre 1912

- ^ a b c Adriano Betti Carboncini, Da San Giovanni a Vallombrosa, op. cit. p. 88.

- ^ a b c Annalisa Giovani, Stefano Maggi, Muoversi in Toscana, op. cit. p. 115.

- ^ Adriano Betti Carboncini, Da San Giovanni a Vallombrosa, op. cit. p. 90.

- ^ Annalisa Giovani, Stefano Maggi, Muoversi in Toscana, op. cit. p. 116.

- ^ Adriano Betti Carboncini, Da San Giovanni a Vallombrosa, op. cit. p. 86.

- ^ a b Adriano Betti Carboncini, Da San Giovanni a Vallombrosa, op. cit. p. 83.

- ^ a b Adriano Betti Carboncini, Da San Giovanni a Vallombrosa, op. cit. p. 96.

Bibliografia

- Marcello Cioni, Cenni di Storia valdarnese (1700-1924), Montevarchi, Biblioteca Comunale di Montevarchi, 1992.

- Adriano Betti Carboncini, Tranvia del Valdarno superiore, in Da San Giovanni a Vallombrosa, Calosci, Cortona, 2003, pp. 81–100. ISBN 88-7785-084-1

- Luigi Vittorio Bertarelli, Italia centrale, Milano, Tipografia sociale di C. Sironi, 1922-25.

- Oscar Montani, La ragazza dello scambio, Romano Editore, 2012. ISBN 88-96-37662-9.

- Ugo Ciulli, L'attività municipale a Montevarchi dal 1911 al 1931, Empoli, Ed. Noccioli, 1937.

- Annalisa Giovani, Stefano Maggi, Muoversi in Toscana. Ferrovie e trasporti dal Granducato alla Regione, Il Mulino, Bologna, 2005. ISBN 88-15-10814-9.

- Aldo Ferrucci, " Un sogno in rotaia La tramvia nel Valdarno Superiore San Giovanni, Montevarchi, Levane, Terranova ", Aska Edizioni, 2014,ISBN 978-88-7542-225-7

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla Tranvia Valdarnese

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla Tranvia Valdarnese