Storia della letteratura latina

Questo articolo affronterà il tema Storia della letteratura latina, che ha suscitato ampio interesse e dibattito in varie aree. Storia della letteratura latina è un concetto che ha acquisito rilevanza negli ultimi anni e che ha suscitato grande curiosità nella società odierna. In questo senso verranno esplorati i diversi aspetti e prospettive che circondano Storia della letteratura latina, nonché il suo impatto in diversi contesti e situazioni. Verranno analizzati sia gli aspetti positivi che quelli negativi, al fine di offrire una visione completa ed equilibrata dell'argomento. Inoltre verranno presentate opinioni di esperti del settore e verranno esaminati casi specifici che esemplificano l'importanza di Storia della letteratura latina oggi.

La storia della letteratura latina ha inizio convenzionalmente intorno al 240 a.C., con la prima rappresentazione di una fabula per opera di Livio Andronico[2].

Suddivisione

La letteratura latina solitamente viene suddivisa nei seguenti periodi[3]:

- periodo delle origini, dal 753 a.C. (fondazione di Roma[4]) al 241 a.C. (fine della prima guerra punica tra Roma e Cartagine);

- periodo arcaico, dal 241 a.C. al 78 a.C. (morte di Lucio Cornelio Silla);

- periodo aureo o classico o di transizione dalla Repubblica all'Impero, dal 78 a.C. al 14 d.C. (morte di Gaio Giulio Cesare Ottaviano); tale periodo viene suddiviso a sua volta in:

- periodo ciceroniano o età di Cesare, dal 78 a.C. al 31 a.C. (battaglia di Azio);

- periodo augusteo, dal 30 a.C. al 14 d.C.;

- periodo imperiale o argenteo o post-classico, dal 14 al 550 (legislazione di Giustiniano); tale periodo viene suddiviso a sua volta in[5]:

- età dell'alto Impero, dal 14 al 68 (morte di Nerone);

- età dell'alto Impero, dal 69 al 117 (morte di Traiano);

- età del medio Impero, dal 117 al 192 (morte di Commodo);

- età del basso Impero, dal 192 al 395 (morte di Teodosio I e scissione dell'Impero);

- età della divisione in due Imperi fino alla caduta dell'Impero romano d'Occidente, dal 395 al 476;

- letteratura cristiana, dal II al VI secolo;

- letteratura latina medievale;

- letteratura latina umanistica;

- periodo della Controriforma, dal XVI al XVIII secolo;

- letteratura latina moderna e contemporanea, dal XIX secolo ai giorni nostri.

Periodo delle origini

La cultura latina viene convenzionalmente divisa in due fasi principali: una fase anteriore all'influenza greca, iniziatasi con la guerra tarantina (272 a.C.), e un'altra fase posteriore a questo evento[1]. La civiltà romana, tuttavia, anche se posta in una zona marginale rispetto alla penisola greca e alle isole dell'Egeo, fu influenzata culturalmente dai greci fin dalla sua nascita[6]: la civiltà greca, infatti, manteneva il predominio culturale su gran parte della penisola italica e influenzò in vari aspetti gli etruschi, popolazione italica che dominava politicamente il centro della penisola[7].

I primi cinque secoli della storia romana furono caratterizzati dalla conquista dell'Italia centrale e meridionale, dalla creazione di istituzioni politiche, religiose e giudiziarie[8] ma anche da una produzione letteraria anonima e tramandata oralmente, con scopi pratici e occasionali: per questo fu definita preletteraria.

Questa produzione consiste in forme poetiche abbozzate, senza alcun intento letterario, scritte in un latino rozzo e primitivo; la loro importanza è dovuta all'influenza che esercitarono sulla letteratura posteriore, specialmente in determinati ambiti quali il teatro, l'oratoria e la storiografia.

Periodo arcaico

La nascita della letteratura, secondo la testimonianza di Cicerone, è da fissare al 240 a.C., anno in cui “Livius primus fabulam docuit”, uno schiavo tarantino di nome Livio Andronico incominciò la sua produzione teatrale. Il poeta Orazio (65 a.C. – 8 a.C.) descrive il momento storico di passaggio dall'età preletteraria a quella letteraria grazie all'influsso dei Greci come segue:

«Graecia capta ferum victorem cepit et artes

intulit agresti Latio. sic horridus ille

defluxit numerus saturnius, et grave virus

munditiae pepulere, sed in longum tamen aevum

manserunt hodieque manent vestigia ruris.»

«La Grecia vinta conquistò il fiero vincitore e introdusse le arti

nel Lazio agreste. Così quell'orrido verso

saturnio scomparve e la finezza

sostituì la pesante rozzezza; ma nel lungo scorrere del tempo

rimasero, e ancora oggi restano, ricordi del carattere agreste.»

La letteratura latina poté, infatti, nascere solo quando Roma ebbe il sopravvento sull'intera Italia peninsulare, e quindi su molte città della Magna Grecia, che furono inglobate insieme con la loro cultura ellenistica (vedi guerre pirriche). In effetti le forme della letteratura latina sono per la maggior parte derivate da quella dei Greci.

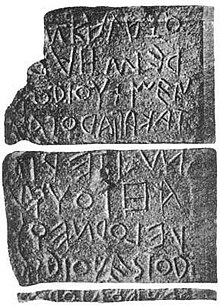

Le più antiche iscrizioni romane pervenuteci sono: il Cippo del Foro, parte di un originario basamento di circolare di un tempio consacrato a Vulcano scoperto nel 1899 con delle iscrizioni che sembrano essere una formula di maledizione per chi avesse violato il tempio e allo stesso tempo un avviso che invitava i passanti a sciogliere i buoi dal giogo non appena lo avesse ordinato l’araldo al servizio dei sacerdoti, dal momento che era di cattivo auspicio per un augure incontrare una coppia di buoi aggiogati (Cicerone, De divinatione II, 77); il Lapis Satricanus, trovato nel 1977 nella città latina di Satricum, e da qui il nome, che contiene la dedica di un dono votivo a Marte riportando il nome di Publio Valerio (“i compagni di Publio Valerio dedicarono a Marte”), probabilmente il Publicola che fu ‘consul suffectus’ nel 509 al posto di Tarquinio Collatino visto che l’iscrizione risale al VI sec.; il Vaso di Duenos, un manufatto in bucchero anch’esso risalente al VI sec. che consiste in tre recipienti rotondi conglobati sui quali scorrono delle iscrizioni che sembrano essere le istruzioni per l’uso del contenuto del vaso, un filtro d’amore, dicendo che esso consentirà all’acquirente di entrare nelle grazie di una ragazza che prima non si dimostrava gentile ma ammonendo anche perché si facesse un uso non cattivo del filtro (‘Duenos’ sembra essere una variante per ‘bonus’, cosicché l’espressione ‘duenos me feced’ va intesa come ‘bonus me fecit’, ‘mi fabbricò un uomo onesto’); e, infine, la Cista Ficoroni, un cofanetto per portagioielli cilindrico in bronzo, cesellato con scene mitologiche e con un'iscrizione che conteneva il nome dell’artigiano, ‘Novios Plautios’, e il fatto che questo oggetto era stato regalato da una matrona di nome ‘Dindia Macolnia’ alla figlia.

Tra i primi documenti ufficiali della cultura latina ci sono in primo luogo testi collegati allo ius: nel lapis niger, databile alla metà del VI sec., si fa riferimento a un’ordinanza di natura sacrale emessa da un re, proprio a testimonianza di un utilizzo della scrittura per questo scopo già in epoca arcaica, preletteraria. Il primo raccoglimento delle norme regie è lo ius Papirianum, dal nome di Gaio Papirio. Allo stesso periodo risalgono i primi documenti riguardanti trattati con altri popoli, che non ci sono pervenuti se escludiamo la traduzione del trattato di Roma con Cartagine del 508 a.C. di Polibio. Una vera pubblicazione più sistematica delle norme giuridiche si ha nel 451-450 a.C. con le Dodici Tavole, il cui contenuto veniva fatto imparare a memoria nelle scuole e che furono il punto di partenza per l’intera legislazione romana. Gran parte dei documenti ufficiali erano redatti dai pontefici: essi curavano i libri magistratuum (da cui furono ricavati in seguito i fasti consulares, le liste dei consoli), i libri pontificales, le tabulae dealbatae (delle tavole bianche in cui venivano scritti i nomi dei consoli e degli altri magistrati con i fatti più significative e le relative date), gli annales (le cronache delle tabulae dealbatae archiviate alla fine dell’anno), i calendari, importanti perché scandivano la vita sociale con la loro divisione in giorni fasti e nefasti e con i giorni dedicati alle festività in onore degli dei, e il commentarius, un abbozzo di narrazione storica più particolareggiato degli annales. La consultabilità di questi documenti, eccetto la tabula dealbata che era esposta pubblicamente, rimaneva a discrezione del pontefice; rappresenta un’eccezione la decisione del pontefice P. Mucio Scevola che nel II sec. a.C. fece trascrivere in ottanta libri il materiale archivistico disponibile fino a quel momento, opera che prese il nome di Annales Maximi. La scrittura era anche legata all’oratoria politica, di cui primo rappresentante è ritenuto dallo stesso Cicerone Lucio Giunio Bruto, cofondatore della Repubblica, e della cosiddetta oratoria funebre, che faceva parte di un complesso rito che serviva a esaltare l’immagine del defunto. In campo poetico distinguiamo due forme di manifestazioni poetiche: il carmen Saliare e il carmen Arvale, ed entrambi sono strettamente collegati col culto delle divinità. Il primo prende il nome dal collegio dei Salii, istituito si tramanda da Numa Pompilio quando, caduto dal cielo uno scudo in bronzo interpretato come un auspicio favorevole alla città, decise di proteggerlo facendone produrre undici repliche affidandoli ai Salii, antichi sacerdoti di Marte ed Ercole. Il nome Salii deriva da ‘salio’, ‘saltare’, in riferimento alla loro danza, detta ‘tripudium’, a cui si abbinava una preghiera pervenutaci frammentariamente attraverso citazioni di grammatici. L’origine del secondo parrebbe collegata a Romolo, che avrebbe chiamato sé stesso e i suoi fratelli ‘fratres Arvales’, nome del collegio che era devoto al culto della dea Dia, la terra feconda: il testo delle cerimonie compiute nel 218 a.C. inciso su pietra e recuperato riporta il testo della preghiera principale, scritta in saturni, un metro poetico indigeno proprio dei romani.

Periodo aureo o classico

Il periodo aureo, chiamato anche classico o di transizione (dalla Repubblica all'Impero), dura dal 78 a.C. al 14 d.C. e viene suddiviso in periodo ciceroniano (o età cesariana) e periodo augusteo.

Periodo ciceroniano o Aetas Caesaris

La morte di Silla è l'evento che sembra chiudere un'epoca storica per aprirne un'altra, inizialmente caratterizzata dalla brama di potere degli optimates che scatenò numerose reazioni in tutto il territorio sottomesso da Roma[10].

Il periodo compreso tra il 78 a.C. e il 43 a.C. fu caratterizzato da un clima rovente e da un ambiente in cui spiccarono le figure di Sertorio, Spartaco, Mitridate, Lucullo, Catilina, Cicerone, Pompeo, Crasso e Cesare, il grande condottiero che incoraggiò la fusione fra i romani conquistatori e le popolazioni soggiogate[9].

Fu un'epoca in cui si presentarono grandi novità, sia in ambito civile sia letterario: i grandi modelli della letteratura e dell'arte greca, infatti, vennero assimilati e rielaborati in modo tale da essere adeguati alla sensibilità e alla spiritualità del tempo: il contrasto tra vecchio e nuovo spesso si notò anche nello spirito e nell'opera di uno stesso autore.

Marco Terenzio Varrone detto Reatino (116 a.C.-27 a.C.), definito da Francesco Petrarca il terzo gran lume romano[11] e da Marco Fabio Quintiliano vir Romanorum eruditissimus (l'uomo più erudito fra i romani), rappresentò il più grande consuntivo della civiltà romana tradizionale, basata sull'osservanza del mos maiorum; fu autore, inoltre, di un'analisi della società a lui contemporanea, intrisa di turbinose vicende politiche e di decadenza morale, nella sua opera più caratteristica, i 150 libri di Saturae Menippeae. Varrone fu un autore molto eclettico: le sue opere (circa 74 in 620 libri) sono raggruppabili in opere storiche e antiquarie, opere di storia letteraria e linguistica, opere didascaliche, opere di creazione artistica; tuttavia, ci sono pervenuti solamente alcuni libri del De lingua latina e i tre libri del De re rustica.

Marco Tullio Cicerone (106 a.C.-43 a.C.), l'autore da cui prende nome questo periodo, fu una delle più complesse e ricche personalità del mondo romano, dominatore della cultura, del pensiero e dell'arte di un'epoca gloriosa[12]. Manifestò la difesa della tradizione politica e culturale dell'età precedente attingendo e rimodernando spunti e teorie da diversi campi della civiltà ellenica, con nuova ricchezza dei mezzi espressivi[13]. Considerato dai contemporanei il re del foro[14] e da Quintiliano l'exemplum (il modello) a cui si doveva ispirare chi studiava eloquenza[15], Cicerone, grazie alla sua notevole produzione letteraria (insieme con Varrone, l'autore più fecondo della romanità[16]), alla sua abilità nell'oratoria, alla sua espressione retorica e al suo ideale di humanitas (basato su un'idea di cultura legata ai più autentici valori umani e sulla dignità della persona[17]), segnò un'orma incancellabile nella storia della lingua latina[18] e si propose come coscienza critica per l'uomo di ogni tempo[17].

Periodo augusteo

Allo sforzo politico di Augusto si affiancò l'elaborazione in tutti i campi di una nuova cultura, di impronta classicistica, che fondesse gli elementi tradizionali in nuove forme consone ai tempi. In campo letterario la rielaborazione del mito delle origini di Roma e la prefigurazione di una nuova età dell'oro trovarono voce in Virgilio, Orazio, Livio, Ovidio e Properzio, all'interno del circolo dei letterati raccolto attorno a Mecenate.

L'età di Augusto è considerata uno fra i più importanti e fiorenti periodi della storia della letteratura mondiale per numero di ingegni letterari, dove i principi programmatici e politici di Augusto erano appoggiati dalle stesse aspirazioni degli uomini di cultura del tempo. Del resto la politica a favore del primato dell'Italia sulle province, la rivalutazione delle antiche tradizioni, accanto a temi come la santità della famiglia, dei costumi, il ritorno alla terra e la missione pacificatrice e aggregante di Roma nei confronti degli altri popoli conquistati, furono temi cari anche ai letterati di quell'epoca[20].

Lo stesso Augusto fu un letterato dalle molteplici capacità: scrisse in prosa e in versi, dalle tragedie agli epigrammi fino alle opere storiche. Di lui ci rimane il resoconto della sua ascesa al potere (Res gestae divi Augusti), dove viene messo in evidenza il suo rifiuto di contrastare le regole tradizionali dello stato repubblicano e di assumere poteri arbitrari in modo illegittimo.

Periodo imperiale o argenteo

Il periodo argenteo va dal 14 (anno della morte di Augusto) al 550 (Corpus Iuris Civilis di Giustiniano).

Età dell'alto Impero

In questo periodo i rapporti tra letterati e imperatori non sempre furono ottimi. Basti pensare alla vita del filosofo stoico Seneca: l'imperatore Caligola lo voleva uccidere, Claudio lo esiliò (e Seneca si vendicò prendendosi gioco di lui nella satira Apokolokyntosis) e Nerone (che era stato pure suo allievo) lo condannò a morte per aver congiurato contro di lui. Si pensi anche all'Imperatore Domiziano, che perseguitò letterati e filosofi, i quali furono ben felici quando il tiranno morì e venne sostituito dai buoni principes Nerva (96-98) e Traiano (98-117), che restaurarono l'antica libertas. I due nuovi imperatori furono infatti esaltati da scrittori e poeti, che condannavano invece la tirannia di Domiziano (per esempio Plinio il Giovane nel Panegirico di Traiano e Tacito nella prefazione dell'Agricola).

Mentre il teatro latino conobbe un periodo di decadenza (l'unico autore teatrale di rilievo fu Seneca con le sue tragedie), altri generi (come la satira e la storiografia latina) attraversavano un periodo di splendore. La satira, genere che si prendeva gioco con il risum delle persone che si comportavano male, attraversò un periodo di grande splendore con grandi autori come Persio e Giovenale.

Anche la storiografia conobbe grande successo con autori come Tacito. La storiografia rientra in un certo senso nel genere encomiastico, nel senso che, narrando le conquiste territoriali fatte dai romani nei secoli e nei decenni precedenti, si esaltava la grandezza di Roma. Ciò non significa però che gli storiografi latini non criticassero talvolta per il loro atteggiamento i romani e i loro imperatori, soprattutto i tiranni. Gli storiografi latini spesso si ispiravano alle opere di Sallustio, soprattutto nella scelta selettiva degli avvenimenti da raccontare.

La filosofia ebbe come suo maggiore esponente il filosofo stoico Seneca, mentre l'oratoria attraversò un periodo di decadenza. Secondo l'oratore Quintiliano (autore tra l'altro dell'Institutio oratoria, la formazione dell'oratore) ciò era dovuto al fatto che non c'erano più buoni insegnanti e per riprendersi da questa decadenza bisognava ritornare a Cicerone, da lui considerato il più grande oratore e in quanto tale il modello da prendere ad esempio. Per Tacito invece la decadenza dell'Oratoria era dovuta all'istituzione del principato. Infatti ciò che alimentava la "fiamma" dell'oratoria erano le lotte politiche: ora che il potere è di uno solo e non vi sono quindi più lotte politiche, l'oratoria necessariamente è decaduta.

Un altro genere importante della letteratura di questo periodo è l'epistolografia. Tra le epistole più celebri del periodo argenteo ricordiamo quelle di Seneca e Plinio il Giovane. Le epistole di Seneca vennero scritte negli anni conclusivi della sua vita, quando, abbandonata la vita politica, decise di dedicarsi alla vita contemplativa, ed erano indirizzate a Lucilio, amico dello scrittore e governatore della Sicilia. Seneca in queste epistole tenta di insegnare a Lucilio come raggiungere la virtù, cosa che egli stesso, come afferma proprio nelle epistole, non è ancora riuscito a ottenere. Inoltre, Seneca in queste epistole tenta di convincere (con successo) l'amico ad abbandonare la vita politica e a dedicarsi alla vita contemplativa. Le epistole di Plinio il giovane sono epistole letterarie (cioè scritte appositamente per la pubblicazione) e tentano di rispettare la varietas degli argomenti per non annoiare il lettore. I primi nove libri descrivono la vita quotidiana a Roma, mentre il decimo e ultimo è molto importante per gli storici, perché contiene il carteggio tra Plinio (all'epoca governatore della Bitinia) e l'imperatore Traiano.

In questo periodo si diffuse il romanzo, che era un genere letterario di origine greca. Il primo autore di romanzi di rilievo fu Petronio, che forse si può identificare con il celebre "arbitro dell'eleganza" dell'età di Nerone. Egli scrisse il Satyricon, un romanzo che si basava sull'interesse amoroso di Encolpio verso il giovane Gitone, parodiando in questo modo i romanzi greci che narravano spesso di storie d'amore. Altro autore di rilievo fu Apuleio, autore delle Metamorfosi, un romanzo che narra la storia di un giovane che viene trasformato in asino e per tornare normale deve mangiare un particolare tipo di rose.

Età del basso Impero

Convenzionalmente il periodo "tardo-antico" si fa cominciare dall'inizio del IV secolo (ascesa di Costantino) ma, dal momento che per buona parte del III secolo (anarchia militare, avvento di Diocleziano e divisione dell'Impero) si possono riscontrare "in nuce" i tratti che caratterizzeranno i secoli seguenti, non è errato considerare la seconda parte del III secolo come inizio di quel periodo che gli storici definirono "tardo antico". Soprattutto è ormai da rigettare completamente il giudizio di valore per cui tale epoca debba essere definita come un periodo di "decadenza". Le correnti storiografiche più moderne (e non solo) hanno dato piena dignità a tale periodo storico rilevandone i tratti di continuità con le epoche precedenti e definendone i caratteri distintivi, che fanno di quest'epoca un periodo di transizione di estrema importanza per la storia europea successiva.

Alla fine del IV secolo, e per molti secoli a venire, Roma è ancora un prestigioso punto di riferimento ideale non solo per l'Occidente, ma anche per l'Oriente. Si ha quasi l'impressione che la sua perdita di importanza politica, definitivamente sancita già in epoca tetrarchica, le avesse quasi assicurato un ruolo di simbolo "sovranazionale" di Impero al tramonto. Alcuni grandi uomini di cultura di origine greco-orientale sentirono questo richiamo e scelsero il latino come lingua di comunicazione. È il caso dello storico greco-siriano Ammiano Marcellino, che decise, dopo un lungo periodo di militanza come ufficiale dell'esercito, di trasferirsi a Roma, dove morì attorno all'anno 400. Nella Città Eterna scrisse il suo capolavoro Rerum gestarum libri XXXI, pervenutoci purtroppo in forma incompleta. Quest'opera, serena, imparziale, vibrante di profonda ammirazione per Roma e la sua missione civilizzatrice, costituisce un documento di eccezionale interesse, dato il delicato e tormentato momento storico preso in esame (dal 354 al 378, anno della battaglia di Adrianopoli).

Anche l'ultimo grande poeta pagano, il greco-egizio Claudiano (nato nel 375 circa), adottò il latino nella maggior parte dei suoi componimenti (la sua produzione in greco fu senz'altro meno significativa) decidendo di passare gli ultimi anni della sua breve esistenza a Roma, dove si spense nel 404. Spirito eclettico e inquieto, trasse ispirazione, nella sua vasta produzione tesa a esaltare Roma e il suo Impero, dai grandi classici latini (Virgilio, Lucano, Ovidio, ecc.) e greci (Omero e Callimaco). Fra i letterati provenienti dalle province occidentali dell'Impero non possiamo dimenticare il gallo-romano Claudio Rutilio Namaziano, che nel suo breve De reditu (417 circa) rese un vibrante e commosso omaggio alla città di Roma che egli era stato costretto a lasciare per tornare nella su terra di origine, la Gallia.

L'ultimo grande retore che visse e operò in questa parte dell'Impero fu il patrizio romano Simmaco spentosi nel 402. Le sue Epistulae, Orationes e Relationes forniscono una preziosa testimonianza dei profondi legami, ancora esistenti all'epoca, fra l'aristocrazia romana e un'ancor viva tradizione pagana. Quest'ultima, così ben rappresentata dalla vigorosa e vibrante prosa di Simmaco, suscitò la violenta reazione del cristiano Prudenzio che nel suo Contra Symmachum stigmatizzò i culti pagani del tempo. Prudenzio è uno dei massimi poeti cristiani dell'antichità. Nato a Calagurris in Spagna, nel 348, si spense attorno al 405, dopo un lungo e travagliato pellegrinaggio fino a Roma. Oltre al già citato Contra Symmachum, è autore di una serie di componimenti poetici di natura apologetica o di carattere teologico fra cui una Psychomachia (Combattimento dell'anima), una Hamartigenia (Genesi del Peccato) e un Liber Cathemerinon (Inni da recitarsi giornalmente).

Letteratura latina medievale

Con letteratura latina medievale si intende un periodo della storia della letteratura latina, seguito alla caduta dell'Impero romano e caratterizzante la produzione latina occidentale tra il 476 e il 1350.[21][22] La lingua latina ha accompagnato tutto il percorso del Medioevo come strumento linguistico per la scrittura, non solo letteraria. Controverso il momento di piena distanza, nel parlato, tra neoformati volgari e latino quale lingua d'uso, probabilmente già pienamente romanzo intorno al VI-VII sec. (da considerare anche l'ampia produzione di scripta in lingua latina in aree mai realmente latinizzate quali la Gran Bretagna o L'Irlanda).

- Il primo periodo letterario include l'apologetica e la trattazione dei problemi relativi all'esegesi e all'interpretazione delle Sacre Scritture, onde evitare le prime eresie come il marcionismo e il manicheismo, nonché la difesa dei cristiani contro le accuse, spesso fuorvianti, dei romani e degli altri pagani. Tale apostolato fu rappresentato da Tertulliano, Sant'Ambrogio, San Girolamo e Sant'Agostino. I nuovi fenomeni letterari riguardarono un profondo rinnovamento del genere letterario, come l'uso della lettera, che assume un chiaro significato di invettiva-esortazione-trattato religioso, con cui l'autore dichiara la sua fede, oppure il trattato filosofico-cristiano, basato suo principi del platonismo e dell'aristotelismo, o ancora il manuale delle confessioni, introdotto da Sant'Agostino.

- Il secondo periodo riguarda la decadenza della letteratura latina dal punto di vista romano, e l'ascesa sempre più fluente della letteratura cristiana, il cui picco è introdotto nell'Età Carolina, durante il regno di Carlo Magno, il cui massimo rappresentante è Paolo Diacono. In questo periodo Carlo Magno si adoperò per un nuovo processo di acculturazione dei più eruditi, e per una salvaguardia del latino classico, essendo stata la grammatica molto modificata per i fenomeni del sermo vulgaris, e per le inflessioni linguistiche dei Franchi, Goti e Longobardi nella classica parlata romana imperiale. Da qui parte il processo di conservazione dei codici e della ricopiatura di testi classici più importanti del periodo classico latino imperiale e repubblicano, conservando i manoscritti nelle biblioteche delle abbazie e dei monasteri.

- Il terzo periodo riguarda l'XI-XIII secolo, ossia la riscoperta di Platone e Aristotele, con l'adeguamento della loro filosofia ai canoni del cristianesimo, e lo studio delle loro opere, con la nascita del neoplatonismo e della scolastica in riferimento alla scuola di Aristotele, della quale uno dei massimi rappresentanti fu Tommaso d'Aquino, che scrisse il trattato Summa Theologiae: un manuale scelto sulla trattazione della dottrina cristiana dalle origini dell'apologetica, fino all'enunciazione e al commento dei fondamentali principi della religione cattolica.

Da questo punto di vista il latino fu usato nelle cerchie nobili ed erudite, mentre nel campo letterario era usato dai monaci per le preghiere, la recitazione dei Salmi, basandosi sulla Vulgata latina di San Girolamo, oppure per la trattazione di vari argomenti naturali e religiosi. In questo caso abbiamo l'esempio di Dante Alighieri che scrisse i trattati del Convivio, De vulgari eloquentia e De Monarchia in latino, a differenza delle Rime o addirittura la Divina Commedia composta in volgare.

Letteratura latina umanistica

Il periodo del XV-XVI secolo riguarda un fenomeno letterario chiamato "umanesimo". Esso si sviluppò nel nord e centro Italia, tra Toscana, Lombardia, Umbria e Veneto, e comportò un processo di acculturazione generale e studio "filologico" e analitico degli autori classici sia latini sia greci. Tale fenomeno ebbe sviluppo con la venuta dei manoscritti superstiti dalla Grecia e da Costantinopoli, dopo le invasioni turche, nelle biblioteche maggiori di Roma, Venezia, Firenze e Milano, e così gli autori filologi ebbero la possibilità di riscoprire molte opere dei lirici greci, di Omero e numerosi dialoghi del corpus di Platone. Dunque l'umanesimo ebbe forma in queste caratteristiche

- Pre-umanesimo, caratterizzato da Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio: abbandono del latino per la composizione delle proprie opere in volgare, e concentrazione maggiore sui fatti riguardanti la natura umana, e non più Dio.

- Ideologia dell'umanesimo: lo studio filologico e la revisione delle opere classiche degli autori maggiori, come Virgilio, la Bibbia (curata da Lorenzo Valla) e le Storie di Polibio. Con l'introduzione della stampa di Gutenberg, la seconda opera stampata dopo la Bibbia fu il De oratore di Cicerone. E così mentre da una parte si poté pubblicare in maniera più veloce ed economica le opere rappresentative dell'età classica, dall'altra sorsero i primi problemi della filologia umanistica, riguardante non solo la correzione e la ricostruzione "ideale" dei testi antichi manoscritti, ma anche la problematica degli errori delle edizioni corrotte pubblicate nei testi a stampa, nonché le diverse edizioni con corruttele create dagli errori della stampa stessa. Altri esempi di lavoro filologico sono rappresentati da analisi di opere classiche, specialmente i trattati storici di Tito Livio e Cornelio Tacito, dal Machiavelli, che elaborò, dal concetto di "tacitismo", la sua visione per introspezione dei personaggi storici trattati del "machiavellismo". Petrarca invece nelle Epistole, scritte rigorosamente in latino per partito preso riguardo ai canoni umanisti, elaborerà, assieme agli altri intellettuali, il concetto di "rinascimento" culturale e spirituale, che si svilupperà soltanto nella sua esperienza del viaggio a Roma, visitando le rovine dell'Impero. Gli intellettuali devono trarre spunto, per la letteratura contemporanea, dal classicismo e dalle sue testimonianze copiose, per poter giungere a nuove vette di sapienza, eloquenza e retorica.

I massimi rappresentanti furono Lorenzo Valla, Pico della Mirandola, Niccolò Machiavelli, Francesco Guicciardini, Leon Battista Alberti, Angelo Poliziano, Coluccio Salutati, Cola di Rienzo.

Periodo della Controriforma

Nel XVII-XVIII secolo, con la limitata libertà degli autori di comporre opere che non si attenessero ai canoni della Chiesa, si sviluppò un genere letterario con uno stil parallelo a quello latino: il "manierismo", composto dalla ricerca incisiva e cesellatrice della parola aulica e complessa, da inserire nelle frasi per ottenere effetti di stupore e grandezza. Anche i termini latini furono usati per tale impasto linguistico; mentre il classico stile latino tornava nello schema usuale del trattato, usato raramente da autori come Tommaso Campanella e Giambattista Vico per forme poetiche e prosodiche. Uno dei massimi rappresentanti dell'uso della lingua latina nel trattato fu senz'altro Galileo Galilei, che scrisse opere come il Sidereus nuncius, approfondendo temi scientifici con la coniazione di nuovi termini tecnici, e prendendo inoltre spunto dalle opere classiche dei matematici greci. Della sua scia furono anche Cartesio, Blaise Pascal, che si occuparono di matematica, mentre per la fisica, sulla scia di Galilei, operarono Giovanni Keplero e Niccolò Copernico. Riguardo alla filosofia, i massimi rappresentanti, che optarono per la scelta intramontabile del latino, furono Baruch Spinoza e Thomas Hobbes.

Letteratura latina moderna e contemporanea

Nel XVIII secolo si sviluppò in Germania il primo vero sistema di "filologia", i cui principi basilari furono enunciati da Karl Lachmann. La cosiddetta "edizione critica" di un testo antico, manoscritto oppure a stampa, dell'età classica oppure medievale-cinquecentesca, deve contenere un apparato critico, nonché introduzioni, note varie del curatore e appendici finali, che fino al XX secolo furono scritte rigorosamente in latino. Per quanto riguarda l'uso del latino, ormai era scomparso, se non in studi filologici e ricercati sempre più rari, essendo presente la prosa e l'uso dell'italiano toscano, introdotto da Alessandro Manzoni. L'uso del latino nei generi del trattato, o della poesia e della lettera, divennero sempre più fenomeni fini a loro stessi, o pezzi di bravura sparuti, benché soltanto la Chiesa Cattolica, fino al XX secolo, con il Concilio Vaticano II, continuò a dire messa in latino, e a usare le bolle papali con la lingua classica degli antichi.

Note

- ^ a b Ettore Paratore, 1962, 2.

- ^ Giancarlo Pontiggia-Maria Cristina Grandi, 1996, 10.

- ^ Ettore Paratore, 1962, 1.

- ^ Secondo Marco Terenzio Varrone.

- ^ Benedetto Riposati, 1965, XIII-XIV.

- ^ Ettore Paratore, 1962, 3.

- ^ Ettore Paratore, 1962, 3-4.

- ^ Gaetano De Bernardis-Andrea Sorci, 2006 I, 7-12.

- ^ a b Ettore Paratore, 1962, 161.

- ^ Benedetto Riposati, 1965, 197.

- ^ Trionfo della Fama, III, 37-39.

- ^ Benedetto Riposati, 1965, 279.

- ^ Ettore Paratore, 1962, 163.

- ^ Gaetano De Bernardis-Andrea Sorci, 2006 III, 351.

- ^ Marco Fabio Quintiliano, Institutio Oratoria, X 1, 109-112.

- ^ Benedetto Riposati, 1965, 284.

- ^ a b Gaetano De Bernardis-Andrea Sorci, 2006 I, 857.

- ^ Ettore Paratore, 1962, 236.

- ^ Ettore Paratore, 1962, 164.

- ^ Luciano Perelli, Storia della letteratura latina, Torino 1979, pp. 175-177.

- ^ Il periodo delle origini si fa risalire anche al 337 d.C.

- ^ Le date sono puramente indicative.

Bibliografia

- Paolo Fedeli, Storia Letteraria di Roma, Napoli, Fratelli Ferraro Editori, 2004.

- Ettore Paratore, Storia della letteratura latina, 2ª ed., Firenze, Sansoni Editore, 1962.ISBN non esistente

- De Bernardis Gaetano, Andrea Sorci, SPQR - volume 1 - Dalle origini alla crisi della Repubblica, Palermo, Palumbo Editore, 2006, ISBN 978-88-8020-607-1.

- De Bernardis Gaetano, Andrea Sorci, SPQR - volume 3 - Dai Giulio-Claudi alla fine dell'Impero, Palermo, Palumbo Editore, 2006, ISBN 978-88-8020-609-5.

- Giancarlo Pontiggia, Maria Cristina Grandi, Letteratura latina. Storia e testi, 1996, Milano, Principato, ISBN 978-88-416-2188-2.

- Benedetto Riposati, Storia della letteratura latina, Milano-Roma-Napoli-Città di Castello, Società Editrice Dante Alighieri, 1965.ISBN non esistente

Voci correlate

Altri progetti

Wikisource contiene opere originali di scrittori in lingua latina

Wikisource contiene opere originali di scrittori in lingua latina

Collegamenti esterni

- Latinae - Bibliotheca Maximiliana, su latinae.altervista.org. URL consultato il 13 novembre 2017 (archiviato dall'url originale il 13 febbraio 2009).