Limite di Roche

Questo articolo affronterà la questione Limite di Roche, che ha acquisito grande rilevanza negli ultimi anni. Nel corso della storia, Limite di Roche è stato oggetto di studio e interesse da parte di esperti di varie discipline, ed è stato fonte di dibattito e riflessione per la società in generale. Per comprendere ulteriormente l'importanza di Limite di Roche nel contesto attuale, verranno analizzate diverse prospettive e approcci che ci permetteranno di ottenere una visione completa di questo argomento. Allo stesso modo, verranno esplorate le implicazioni che lo studio di Limite di Roche ha in diversi ambiti, come la cultura, la politica, la scienza, tra gli altri. Attraverso un'analisi esaustiva, l'obiettivo è fornire al lettore una visione ampia e aggiornata di Limite di Roche, fornendo nuove riflessioni e conoscenze che contribuiscono ad arricchire la comprensione di questo fenomeno.

Il limite di Roche è la distanza minima dal centro di un corpo celeste al di sotto della quale un secondo corpo celeste minore che vi orbita attorno e che si mantenga coeso solo grazie alla propria forza di gravità, si frammenta per effetto delle forze di marea, cioè per la distorsione indotta dalla differenza di forza di gravità che agisce sulla parte del corpo celeste minore più vicina al corpo celeste maggiore, rispetto a quella più lontana.

Nel caso in cui i due corpi abbiano la medesima densità, questo limite vale circa 2,44 volte il raggio del pianeta o della stella [1]; tale valore aumenta o diminuisce in base al rapporto della densità media dei due corpi: aumenta se la densità media del corpo minore è minore di quella del corpo principale, diminuisce se la densità media del corpo minore è maggiore di quella del corpo principale.

È possibile che all'interno di tale limite esistano dei satelliti di dimensioni sufficientemente piccole purché la forza di coesione interna del materiale di cui sono costituiti ne impedisca la frammentazione: in altri termini, un corpo solido può restare integro al di sotto del limite di Roche se le forze gravitazionali non superano le forze di coesione (che hanno origine elettromagnetica).

Valore

Una soluzione approssimata del limite di Roche () per un corpo solido è data dalla seguente equazione:

dove e sono rispettivamente la densità del pianeta e del satellite e è raggio del pianeta.

A parità di densità media il limite di Roche per la Terra è di circa 15.560 km [2].

Pianeti con anelli

Quando un pianeta nelle fasi appena successive alla formazione è avvolto da un disco di frammenti, la materia oltre il limite di Roche può aggregarsi formando uno o più satelliti, mentre all'interno di tale limite le forze di marea impediscono la formazione di satelliti sufficientemente grossi.

Questo si è verificato nel sistema solare nei quattro pianeti che presentano gli anelli (Giove, Saturno, Urano e Nettuno). Per ciascuno di essi, gli anelli si trovano internamente al valore del limite di Roche calcolato per ogni pianeta:

Per quanto riguarda ad esempio Saturno, fu Édouard Albert Roche, studiando nel 1850 gli anelli di Saturno, a verificare che il limite di Roche (di poco superiore ai 2,44 raggi planetari a motivo delle differenze di densità tra il pianeta e gli anelli) si posizionava leggermente al di fuori dell'anello più esterno, dentro il quale effettivamente non esistevano corpi di rilevanza, in quanto si sarebbero disgregati. Come ulteriore conferma, le riprese del Programma Voyager mostrarono che gli anelli non sono solidi, ma composti da cristalli di ghiaccio, in quanto trovandosi all'interno del limite devono avere scarsa consistenza.

Le spaccature possono testimoniare la presenza di un satellite sottoposto alle forze di marea, o probabilmente materiale che non è riuscito a condensare nelle lune a causa delle stesse forze.

È anche vero che il valore del limite si sposta lievemente se la densità dei due corpi è diversa; ad esempio se la densità del pianeta è maggiore di quella del satellite il valore stesso è un po' superiore a 2,44, come infatti avviene nel caso di Saturno.

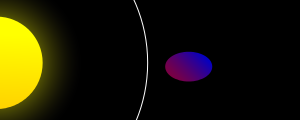

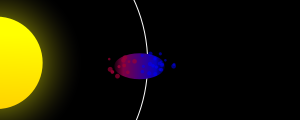

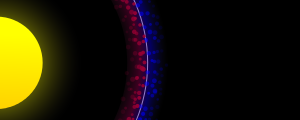

Se consideriamo ora due stelle molto vicine, tali da formare un sistema binario che cosa avviene? Il problema lo risolse Lagrange. Entro piccole distanze dal centro di ogni stella ciascuna mantiene la propria sfera di azione, rappresentata da forme sferiche (superfici equipotenziali); ma a distanze maggiori le superfici stesse cominciano a deformarsi e quando entrano in contatto assumono una struttura ad otto. Più in là ancora le stelle agiscono come se fossero una sola. Questa forma ad otto prende il nome di superficie limite di Roche, ed è caratterizzata da due lobi ed un punto di intersezione detto L1.

Se ogni componente della binaria è all'interno del proprio lobo non avviene nulla, ma quando per cause fisiche una si espande perché diventa una gigante o supergigante e va oltre il punto di contatto L1, si avrà un travasamento di materia tra la stella che aumenta il proprio volume e l'altra. Accade il contrario se la componente di minor massa successivamente diviene la stella dominante.

Note

- ^ Limite di Roche, su media4.obspm.fr, Osservatorio di Parigi.

- ^ (EN) Planetary Systems ASTR 5033 11. Rings Archiviato il 4 marzo 2016 in Internet Archive.

Bibliografia

- Attilio Ferrari, Stelle, galassie e universo: Fondamenti di astrofisica, Milano, Springer-Verlak Italia, 2012, ISBN 978-88-470-1832-7.

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Limite di Roche

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Limite di Roche