Chiesa cattolica e Germania nazista

Nel mondo di oggi, Chiesa cattolica e Germania nazista è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un pubblico molto diversificato. Dal suo impatto sulla società alle implicazioni sull’economia globale, Chiesa cattolica e Germania nazista continua a generare dibattito e riflessione in diverse aree. Col passare del tempo, le persone cercano di capire di più su Chiesa cattolica e Germania nazista e sulla sua influenza sul mondo di oggi. In questo articolo esploreremo diverse prospettive e analisi per comprendere meglio l’impatto di Chiesa cattolica e Germania nazista sulla nostra società e sulla nostra vita quotidiana.

Pio XI (1922–39) e Pio XII (1939–58) condussero la Chiesa cattolica attraverso l'ascesa e la caduta della Germania nazista. Nel 1930 i cattolici costituivano un terzo della popolazione della Germania e furono una forza importante durante il periodo tra le due guerre della Repubblica di Weimar. Prima del 1933, i leader cattolici denunciarono le dottrine naziste mentre le regioni cattoliche generalmente non votarono per i nazisti[1]. Nonostante l'ostilità tra il partito nazista e la Chiesa cattolica, il partito iniziò a crescere largamente a Monaco, soprattutto in ambienti esoterici, dove vi erano anche alcuni "cattolici" eterodossi e talora scomunicati che offrirono un qualche supporto.[2] Questa prima minoranza affine diminuì dopo il 1923. Dal 1925, il nazismo intraprese un percorso differente dopo la sua ricostituzione nel 1920 dirigendosi decisamente verso un'identità anti-cattolica e anti-cristiana.[3] Agli inizi del 1931, i vescovi tedeschi emisero un editto di scomunica verso tutta la dirigenza nazista e vietarono a tutti i cattolici di appartenervi. Il divieto fu modificato nella primavera del 1933 sotto la pressione statale, la quale richiedeva a tutti i funzionari pubblici e ai lavoratori sindacali di essere membri del partito nazista, pur mantenendo la condanna originaria del nucleo dell'ideologia nazista.[4]

Contesto storico

I cattolici tedeschi prima dell'unificazione

In Germania il cristianesimo si diffuse grazie all'opera dei missionari Colombano e San Bonifacio nel VI – VIII secolo, ma dal XVI secolo, i cristiani che restano uniti alla Santa Sede sono in minoranza. La Riforma, iniziata da Martin Lutero nel 1517, infatti, divise i cristiani tedeschi fra protestantesimo e cattolicesimo. Il sud e l'ovest rimasero prevalentemente cattolici, mentre il nord e l'est divennero a maggioranza protestanti.[5]

Il Kulturkampf di Bismarck ("Battaglia per la Cultura") del 1871–1878 vide un tentativo di affermare una visione protestante del nazionalismo nel nuovo Impero Tedesco e fuse l'anticlericalismo con il sospetto contro la popolazione cattolica, la cui lealtà fu presunta fasulla con Austria e Francia. Nel 1870 nacque il Partito di Centro, inizialmente per rappresentare gli interessi religiosi dei cattolici e dei protestanti, ma fu trasformato dal Kulturkampf nella "voce politica dei cattolici".[6] Dalla fine del 1870 fu chiaro che il Kulturkampf fallì il suo obiettivo e molti dei suoi editti furono annullati.[7]

Il cattolicesimo politico nella Repubblica di Weimar

Il Partito di Centro cattolico (Zentrum) fu una forza sociale e politica nella Germania a predominanza protestante: assistette all'elaborazione della costituzione di Weimar, alla fine della prima guerra mondiale e partecipò in vari governi di coalizione della Repubblica di Weimar;[8] era alleato sia con i Socialdemocratici che con la sinistra del Partito Democratico Tedesco, pur mantenendo il centro contro l'aumento dei partiti estremisti sia di sinistra che di destra.[7][9] Storicamente, il Partito di Centro ebbe la forza di sfidare il Kulturkampf di Bismarck rimanendo tra i baluardi della Repubblica, eppure secondo Bullock, nell'estate del 1932, il partito divenne "notoriamente un partito la cui prima preoccupazione fu quella di fare accordi con qualsiasi governo al potere al fine di garantire la tutela dei propri interessi particolari":[10][11] rimase relativamente moderato durante la radicalizzazione della politica in Germania con l'inizio della Grande Depressione, ma la maggioranza dei deputati del partito votarono - come la maggior parte degli altri deputati - per la legge delega del marzo 1933, offrendo a Hitler i pieni poteri.[8]

Vedute naziste sul Cattolicesimo

L'ideologia nazista non poté accettare un'istituzione autonoma la cui legittimità non fosse ancorata al governo, cercò infatti la subordinazione della Chiesa allo Stato.[12] Mentre l'articolo 24 del programma del partito NSDAP richiamò la tolleranza condizionata delle confessioni cristiane e del trattato Reichskonkordat (Concordato del Reich) con il Vaticano, siglato nel 1933, il partito offrì la garanzia della libertà religiosa per i cattolici anche in virtù del pensiero hitleriano secondo cui la religione fosse fondamentalmente incompatibile con il Nazionalsocialismo.[13][14]

Al di fuori dell'opportunità politica, il dittatore intendeva rinviare l'eliminazione delle chiese cristiane a dopo la fine della guerra.[15] Tuttavia, le sue ripetute dichiarazioni ostili contro la Chiesa indicarono ai suoi subordinati che la continuazione del Kirchenkampf (lotta alla Chiesa) sarebbe stata tollerata o addirittura incoraggiata.[16] Molti nazisti sospettarono che i cattolici fossero insufficientemente patriottici, o addirittura sleali verso la Patria ed al servizio di "forze straniere ostili".[17] Shirer scrisse che "sotto la guida di Rosenberg, Bormann e Himmler— sostenuti da Hitler— il regime nazista, se avesse potuto, intendeva distruggere il cattolicesimo in Germania, sostituendolo con il vecchio paganesimo dei primi Dei tribali e con il nuovo paganesimo degli estremisti nazisti"[18]

I sentimenti anti-cattolici ed anti-clericali erano forti e diffusi tra i membri del NSDAP.[16]

Appartenenza confessionale di Hitler

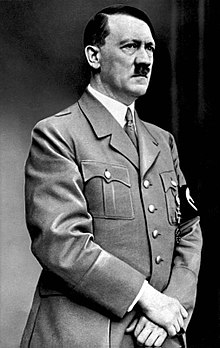

Hitler, cresciuto cattolico, mantenne qualche riserva per il potere organizzativo della Chiesa cattolica, né disprezzò infatti i suoi insegnamenti centrali, che, a suo dire, «significherebbero la sistematica coltivazione del fallimento umano".[19]

Hitler era a conoscenza del fatto che il Kulturkampf di Bismarck del 1870 era stato sconfitto dall'unità dei cattolici nel Partito di Centro e fu convinto che il nazismo avrebbe avuto successo solo se il cattolicesimo politico e le sue reti democratiche fossero state eliminate.[20][21] Importanti elementi conservatori, come il corpo degli ufficiali, si opposero alla persecuzione nazista delle chiese.[19][22]

Cattolicesismo nel Terzo Reich

Effetti del concordato

La maggior parte degli storici affermano che offriva l'accettazione internazionale del regime nazista di Adolf Hitler.[23] Guenter Lewy, politologo e autore de La Chiesa Cattolica e la Germania nazista, scrisse:

La Chiesa cattolica aveva siglato solo dei trattati con il regime nazista. Il concordato fu preceduto dal Patto delle quattro potenze firmato da Hitler nel luglio 1933. Il 14 luglio dopo la firma del trattato, i verbali del Gabinetto riportano la dichiarazione di Hitler secondo cui disse che il concordato aveva creato un'atmosfera di fiducia che sarebbe stata "particolarmente significativa nella lotta contro l'ebraismo internazionale".

Persecuzione dei cattolici tedeschi

Una minaccia, inizialmente sporadica, di persecuzione della Chiesa cattolica in Germania seguì l'ascesa dei nazisti.[24] I nazisti sostennero di avere giurisdizione su attività collettive e sociali, interferendo con le scuole cattoliche, gruppi giovanili, lavoratori, club e società culturali.[25] "Dalla seconda parte del decennio degli anni trenta", scrisse Phayer, "I vertici della Chiesa erano ben consapevoli del fatto che l'obiettivo finale di Hitler e di altri nazisti era la totale eliminazione del cattolicesimo e della religione cristiana. Dal momento che la stragrande maggioranza dei tedeschi erano cattolici o protestanti questo obiettivo divenne a lungo termine piuttosto che a breve termine come volevano oggettivamente i nazisti".[26] Hitler si mosse rapidamente per eliminare il cattolicesimo politico. I nazisti arrestarono migliaia di membri del Partito di Centro tedesco.[26] Il governo del Partito Popolare Cattolico Bavarese, fu rovesciato in Baviera da un colpo di stato nazista, il 9 marzo 1933.[10] Duemila funzionari del Partito furono rastrellati dalla polizia sul finire di giugno. Il Partito di Centro nazionale si dissolse a fine luglio. Per la prima volta ci fu la dissoluzione del Partito di Centro sinistra[10] e il Concordato del Reich proibì al clero di partecipare alla vita politica.[27] Kershaw scrisse che il Vaticano era ansioso di trovare un accordo con il nuovo governo, malgrado "le continue molestie del clero e le altre violenze commesse dai nazisti radicali alla Chiesa e alle sue organizzazioni".[28] Paul O'Shea scrisse che Hitler aveva un "disprezzo" per il Concordato e la sua firma era solo per lui il primo passo per la "graduale soppressione della Chiesa cattolica in Germania".[29] Anton Gill scrisse che, con la sua solita tecnica arrogante, Hitler procedette a "prendere un braccio dove gli era stato dato un dito" e chiuse tutte le istituzioni cattoliche le cui funzioni non erano strettamente religiose.[30]

Impatto sulla guerra civile spagnola

La guerra civile spagnola (1936–39) vide i Nazionalisti (aiutati dall'Italia fascista e dalla Germania nazista) opposti ai Repubblicani (aiutati dall'Unione Sovietica, Messico così come i volontari delle Brigate internazionali la maggior parte dei quali erano sotto il comando del Comintern). Il presidente repubblicano, Manuel Azaña, fu anticlericale, mentre il golpista nazionalista Francisco Franco stabilì una dittatura di stampo fascista in cui venivano restaurati alcuni privilegi della Chiesa.[31]

Nelle Conversazioni di Hitler a tavola, alla voce del 7 giugno 1942, Hitler disse di credere che la sistemazione della Chiesa da parte di Franco fosse un errore: "si fa un grande errore se si pensa che si può collaborare con la Chiesa accettando un compromesso. L'intera prospettiva internazionale e l'interesse politico della Chiesa cattolica in Spagna rendono inevitabile il conflitto tra la Chiesa e il regime di Franco".[32] I nazisti ritrassero la guerra come una gara tra civiltà e bolscevismo. Secondo lo storico Beth Griech-Polelle, molti leader cattolici "abbracciarono implicitamente l'idea che dietro le forze repubblicane vi fosse un vasto intento cospirativo giudeo-bolscevico per distruggere la civiltà cristiana."[33]

Il Ministro della Propaganda Joseph Goebbels servì come la principale forma di copertura nazionale tedesca per la guerra. Goebbels, come Hitler, frequentemente citava il cosiddetto legame fra Ebraicità e comunismo. Goebbels incaricò la stampa di riferirsi al fronte repubblicano semplicemente come bolscevico e di non parlare del coinvolgimento militare tedesco. In questo contesto, nell'agosto 1936, si incontrarono per la loro annuale conferenza a Fulda. I vescovi redassero una lettera pastorale congiunta relativa alla guerra civile spagnola: "L'unità tedesca non deve essere sacrificata per l'antagonismo religioso, litigi, disprezzo e lotte. Piuttosto il nostro potere nazionale di resistenza deve essere incrementato e rafforzato in modo che non solo l'Europa può essere liberata dal Bolscevismo da noi, ma anche tutto il mondo civile può essere in debito con noi."[33]

Cinematografia dell'Olocausto

- La croce e la svastica (2022), regia di Giorgio Treves. Autori: Luca Scivoletto e Giorgio Treves, durata 104 min. - Italia, Francia[34].

Note

- ^ Francesco Agnoli, Hitler l'anticristo.

- ^ Ericksen, pp. 47-49.

- ^ Derek Hastings, preface, in Catholicism and the Roots of Nazism, Oxford Press, 2011.

- ^ Klaus Scholder, The Churches and the Third Reich, vol. 2, Fortress Press, 1988, pp. 150-162.

- ^ Germany, su britannica.com. URL consultato il 23 maggio 2013.

- ^ Baranowski, pp. 18-19.

- ^ a b Franklin F. Littell, The German Churches in the Third Reich (PDF), su yadvashem.org, Yad Vashem.

- ^ a b Centre Party, su britannica.com. URL consultato il 28 settembre 2013.

- ^ The German Churches and the Nazi State, su Ushmm.org. URL consultato il 18 agosto 2013.

- ^ a b c Shirer, p. 201.

- ^ Bullock, pp.138, 148.

- ^ Hamerow, p. 196.

- ^ Evans, p. 253.

- ^ Shirer, pp. 234, 240.

- ^ Bullock, p. 389.

- ^ a b Kershaw, pp. 381-382.

- ^ Hamerow, p. 74.

- ^ Shirer, p. 240.

- ^ a b Bullock, p. 218.

- ^ John Cornwell, Hitler's Pope (Abridged), in Vanity Fair, ottobre 1999.

- ^ Laqueur, pp. 31-42.

- ^ Bullock, p. 236.

- ^ Michael Berenbaum, The World Must Know, p. 40.

- ^ Kershaw, p. 332.

- ^ Hamerow, p. 136.

- ^ a b Michael Phayer, The Response of the German Catholic Church to National Socialism (PDF), su yadvashem.org, Yad Vashem, 20 gennaio 2019 (archiviato dall'url originale il 20 gennaio 2019).

- ^ Kershaw, p. 290.

- ^ Kershaw, p. 295.

- ^ Paul O'Shea; A Cross Too Heavy; Rosenberg Publishing; p. 234–5 ISBN 978-1-877058-71-4

- ^ Gill, p. 57.

- ^ Spanish Civil War (Spanish history), su Britannica.com. URL consultato il 18 agosto 2013.

- ^ Adolf Hitler, Norman Cameron, R. H. Stevens e Hugh R. Trevor-Roper, A Hungarian Request, in Hitler's Table Talk: 1941–1944, Enigma Books, 2000, p. 516, ISBN 978-1-929631-05-6.

- ^ a b Beth Griech-Polelle, Antisemitism, Christian Ambivalence and the Holocaust, pp. 122, 128.

- ^ La croce e la svastica, su rai.it. URL consultato il 30 giugno 2023.

Bibliografia

- Francesco Agnoli, Hitler, l'anticristo. La guerra del Fuhrer alla chiesa e ai cattolici, Il Timone, Milano, 2024.

- Shelley Baranowski, Nazi Empire: German Colonialism and Imperialism from Bismarck to Hitler, Cambridge UP, 2011, ISBN 978-0-521-85739-0. URL consultato l'8 dicembre 2013.

- Paul Berben, Dachau, 1933-1945: the official history, Norfolk Press, 1975, ISBN 978-0-85211-009-6.

- Geoffrey Blainey, A Short History of Christianity, Penguin, 2011, ISBN 978-1-74253-416-9. URL consultato il 6 dicembre 2013.

- Thomas Bokenkotter, A Concise History of the Catholic Church, Doubleday, 2004, ISBN 0-385-50584-1.

- Alan Bullock, Hitler: A Study in Tyranny, HarperCollins, 1991, ISBN 978-0-06-092020-3. URL consultato il 6 dicembre 2013.

- Owen Chadwick, A History of Christianity, Barnes & Noble, 1995, ISBN 0-7607-7332-7.

- John S. Conway, The Nazi Persecution of the Churches, 1933–1945, Regent College, 1997, ISBN 978-1-57383-080-5.

- Frank J. Coppa, Controversial Concordats, Catholic University of America Press, 1999, ISBN 978-0-8132-0920-3.

- Stephane Courtois e Kramer, Mark, The Black Book of Communism, Harvard University Press, 1999, ISBN 978-0-674-07608-2.

- Eamon Duffy, Saints and Sinners, a History of the Popes, Yale University Press, 1997, ISBN 0-300-07332-1.

- Robert Ericksen, Complicity in the Holocaust: Churches and Universities in Nazi Germany, Cambridge UP, 2012, ISBN 1-107-66333-4.

- Richard J. Evans, The Third Reich at War, Penguin, 2008, ISBN 978-1-59420-206-3.

- Carlo Falconi, The Popes in the twentieth century: from Pius X to John XXIII, Muriel Grindrod (trans), Weidenfeld & Nicolson, 1967.

- Joachim Fest, Plotting Hitler's Death: The Story of German Resistance, Henry Holt and Company, 1997, ISBN 978-0-8050-5648-8.

- Mary Fulbrook, The Fontana History of Germany: 1918–1990, The Divided Nation, Fontana, 1991.

- Anton Gill, An Honourable Defeat; A History of the German Resistance to Hitler, Heinemann Mandarin, 1995, ISBN 978-0-434-29276-9.

- Hermann Graml e Francis Ludwig Carsten, The German Resistance to Hitler, U of California P, 1970, ISBN 978-0-520-01662-0.

- Theodore S. Hamerow, On the Road to the Wolf's Lair: German Resistance to Hitler, Harvard University Press, 1997, ISBN 978-0-674-63680-4. URL consultato il 5 dicembre 2013.

- Peter Hebblethwaite, Paul VI: The First Modern Pope, Paulist Press, 1993, ISBN 978-0-8091-0461-1.

- Ian Kershaw, Hitler: A Biography, London, Norton, 2008.

- Walter Laqueur, Fascism: Past, Present, Future, Oxford UP, 1996, ISBN 978-0-19-511793-6.

- Guenter Lewy, The Catholic Church And Nazi Germany, Da Capo Press, 1965/2000, ISBN 978-0-7867-5161-7. URL consultato l'8 dicembre 2013.

- McGonigle, A History of the Christian Tradition: From its Jewish roots to the Reformation, Paulist Press, 1996, ISBN 978-0-8091-3648-3.

- Edward Norman, The Roman Catholic Church, An Illustrated History, U of California P, 2007, ISBN 978-0-520-25251-6.

- John Peter Pham, Heirs of the Fisherman: Behind the Scenes of Papal Death and Succession, Oxford UP, 2006, ISBN 0-19-517834-3.

- Michael Phayer, The Catholic Church and the Holocaust, 1930–1965, Indiana UP, 2000, ISBN 0-253-21471-8.

- Anthony Rhodes, The Vatican in the Age of the Dictators (1922–1945), Holt, Rinehart and Winston, 1973.

- William L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich, Simon and Schuster, 1990, ISBN 978-0-671-72868-7.

- Robert A. Ventresca, Soldier of Christ: The Life of Pope Pius XII, Harvard UP, 2013, ISBN 978-0-674-06730-1.

- John Vidmar, The Catholic Church Through the Ages, Paulist Press, 2005, ISBN 0-8091-4234-1.

Voci correlate

Collegamenti esterni

- (DE) German Historic Museum: Das Reichskonkordat, su dhm.de.

- Robert.E. Krieg, The Vatican Concordat With Hitler's Reich, su americamagazine.org.