Discontinuità di Gutenberg

Questo articolo affronterà l'argomento Discontinuità di Gutenberg, che è di grande attualità oggi. Discontinuità di Gutenberg ha catturato l'attenzione di un ampio spettro di pubblico, dagli esperti del settore alle persone interessate ad acquisire conoscenze su questo argomento. Nel corso di questa lettura verranno esplorate varie prospettive e approcci relativi a Discontinuità di Gutenberg, con l'obiettivo di fornire una panoramica completa e arricchente. Dalla sua origine storica alle sue implicazioni contemporanee, questo articolo cerca di offrire una visione completa di Discontinuità di Gutenberg e del suo impatto in diversi contesti. Inoltre verranno analizzate le possibili tendenze future e verranno presentate riflessioni sul suo sviluppo ed evoluzione.

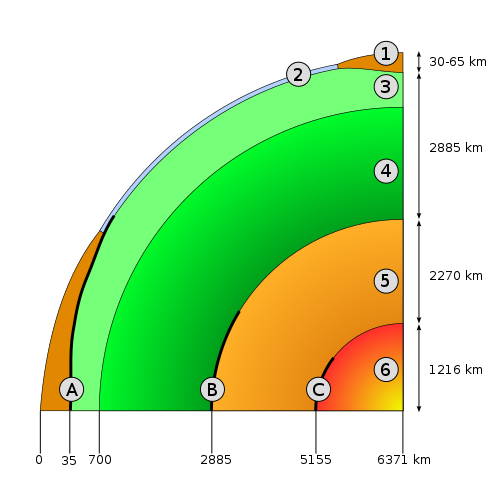

La discontinuità di Gutenberg è la superficie che separa il nucleo dal mantello all'interno della Terra, individuata e scientificamente determinata per la prima volta nel 1914 dal geofisico tedesco Beno Gutenberg.

Descrizione

Posta a una profondità di circa 2900 km, corrisponde ad una superficie oltre la quale le Onde P diminuiscono bruscamente di velocità, passando da valori superiori a 13 km/s a circa 8 km/s: questo cambiamento è legato ad una variazione dell'impedenza acustica legata all'aumento di densità del materiale, che passa da circa 10 g/cm³ a circa 13,5 g/cm³; inoltre si caratterizza per il fatto che le Onde S non si propagano al di sotto di essa, consentendo di affermare che il nucleo esterno è composto da materiale allo stato liquido.

A livello di questa interfaccia vi è scambio di calore, materia e momento angolare.

A causa della differenza di fase i moti convettivi, che son più veloci nel nucleo, risultano essere più lenti nel mantello.

La tomografia sismica ha evidenziato come l'interfaccia sia discontinua, presentando significative irregolarità, rilievi e avvallamenti, indicativi della possibile presenza di strutture organizzate come pennacchi nel mantello profondo.

Essendo il nucleo esterno fluido, a livello di questa interfaccia non ci sono particolari disomogeneità con gli strati più profondi di esso. Mentre per quanto riguarda il mantello inferiore si può osservare uno strato di 100-200 km di spessore, lo strato D appunto, che presenta caratteristiche sismologiche peculiari, ma ancora poco studiate. Le eterogeneità dello strato D sono state descritte da Kenneth C. Creager e Thomas H. Jordan [1]. Nel 1993 [2] indicava che queste eterogeneità (chiamate continenti c) sono costituite da materiale galleggiante su un nucleo liquido. Si spostano nel tempo e determinano alcune proprietà dei punti caldi e la convezione del mantello. Ricerche successive hanno supportato questa ipotesi [3].

Note

- ^ (EN) Creager, Kenneth C. e Jordan, Thomas H., Asperical structure of the core-mantle boundary from PKP travel times, Geophysical Research Letters, vol. 13, n. 13, pag. 1497-1500, dicembre 1986

- ^ (EN) Czechowski L. (1993) Geodesy and Physics of the Earth pp 392-395, The Origin of Hotspots and The D” Layer

- ^ (EN) Torsvik, Trond H.; Smethurst, Mark A.; Burke, Kevin; Steinberger, Bernhard (2006). "Large igneous provinces generated from the margins of the large low-velocity provinces in the deep mantle". Geophysical Journal International. 167 (3): 1447–1460. Bibcode:2006GeoJI.167.1447T

Voci correlate

- Struttura interna della Terra

- Mantello terrestre

- Nucleo terrestre

- Discontinuità di Mohorovičić

- Discontinuità di Lehmann

Collegamenti esterni

- (EN) Gutenberg Discontinuity, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.